Suivi du Dictionnaire désolé de la guerre en Ukraine

Du Vietnam à l’Ukraine, quel rapport ?

Du Vietnam à l’Ukraine, quel rapport ?

Je me souviens qu’un vaste mouvement de protestation contre la guerre du Vietnam avait démarré au cœur de l’Empire américain et s’était étendu au monde entier avec un point d’orgue le 21 octobre 1967. J’ai participé, avec les « Comités Vietnam », à des manifestations contre cette guerre criminelle. Je n’avais pas pour autant, bien au contraire, l’impression de soutenir l’autre Empire, le soviétique : j’étais pour ma part au clair avec son caractère de faux-socialisme. C’est comme ça : il n’y a pas de réalité politique univoque.

Et aujourd’hui, dans une configuration bien différente, nous assistons à la guerre en Ukraine. On condamne l’invasion mais la rue est silencieuse – alors qu’une guerre cruelle est là, à notre porte. Il n’y a pas de protestation organisée pour dénoncer l’agression, soutenir l’Ukraine, ou, pour le moins réclamer les moyens de la paix. Sans pour autant soutenir les visées impériales américaines. Pourquoi cet étourdissant silence ?

Stupeur et tremblement

L’évènement qui se déploie sous nos yeux est stupéfiant et tout à fait inédit : c’est la première fois en Europe, depuis l’agression nazie et les annexions du IIIème Reich, qu’un pays en envahit un autre et lui arrache des portions de territoire, en violation de tous les traités. C’est la première fois, depuis la seconde guerre mondiale, que des infrastructures civiles de base sont systématiquement détruites pas un agresseur qui prend un peuple entier comme cible de sa haine. C’est la première fois que la menace nucléaire est sortie du placard et agitée avec une insistance obsédante. Le tout sur la réactivation du concept moyenâgeux d’une lutte entre le bien et le mal où l’autre est qualifié d’adepte de Satan. Cette orgie de bombes est un écocide en plus d’être un crime conte les humains. Des centaines de milliards d’euros sont déjà partis en fumée. L’humanité a autre chose à faire.

Mais les gens naviguent entre effroi, résignation et indifférence. La vie poursuit son cours, les esprits sont focalisés sur la question légitime des salaires et du coût de la vie (qui n’est pas sans rapport avec cette guerre). Il y a comme une cécité sur les implications de cette « opération spéciale » qui débordent pourtant le cadre local.

L’objet du présent texte est de comprendre les raisons de notre apparente passivité et de répondre à une demande d’explication des évènements et de leur contexte, en la rendant accessible à tous. L’enquête s’appuie sur des Références d’origines multiples, elle est adossée à un intérêt ancien pour la géopolitique (entendue comme l’analyse de la disposition des forces économiques, politiques, militaires distribuées dans l’espace), elle se nourrit d’une expérience de la Russie et de quelques contacts ukrainiens. De nombreux développements sont renvoyés à l’article qui fait suite, Dictionnaire désolé de la guerre en Ukraine, chaque entrée de ce dictionnaire étant signalée ici par un renvoi de la forme : Mot-clé ou [Mot-clé]

SOMMAIRE

Considérations préalables – Trouble dans l’opinion (Pacifisme. A droite, à gauche)

1. L’Ukraine de l’ère soviétique aux révolutions pro-européennes. L’Ukraine soviétique 1918-1991. L’Ukraine indépendante 1991-2000. L’Ukraine tournée vers l’Ouest 2000-2022. Révolution orange. Révolution de Maïdan. Crimée, Donbass 2014-2022. L’ère Zelensky. La guerre des identités. [Balise: ctrl+F et BC]

2. La Russie de la fin de l’URSS au règne de Poutine . La Russie après l’URSS, de Gorbatchev à Poutine, 1991-2000. L’ère Poutine, 2000-2022. Héros ou anti-héros ? Autoritarisme vs Démocratie. Un bilan. [Balise: DF]

3. Métaphysique de la guerre en Ukraine . Poutine, tête de pont de la civilisation ? Economie, politique, idéologie. Métaphysique. Nihilisme ? Orthodoxie hétérodoxe. [Balise: GK]

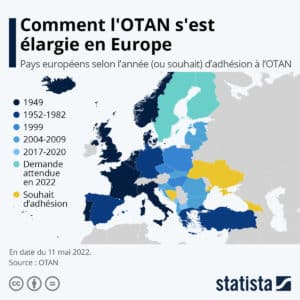

4. Péripéties des relations entre l’Est et l’Ouest. OTAN et Russie . De la guerre froide à la détente. La doctrine nucléaire. Après le Pacte de Varsovie. Les guerres de l’OTAN. Prospérité de l’OTAN. [Balise: JL]

5. Les guerres de Poutine . De la Tchétchénie à l’Ukraine. L’Invasion. Discours de Poutine, 24 février 2022. Néonazis, où êtes-vous ? [Balise: MQ]

6. Critique de l’Empire américain et alternative géopolitique . L’opinion de gauche. De l’antiaméricanisme primaire, avez-vous dit ? Alternative géopolitique. Une autonomie européenne ? [Balise: SW]

7. Cours de la guerre . Offensive. Contre-offensive. Deux armées face à face. Guerre asymétrique. Crimes de guerre, crimes contre l’humanité : un système. Guerre économique. Guerre hybride. Les réfugiés. [Balise: XY]

8. De la guerre à la paix ? La raison devenue folle. Les deux récits. Guerre et diplomatie. Conclusion. [Balise: ZB]

Considérations théoriques préalables

Il est difficile de ne pas raisonner en termes d’entités immuables, admises comme allant de soi (entités physiques ou idéologiques : L’Occident, La Russie, La Démocratie, L’Impérialisme, etc.). Comme si ces entités n’étaient pas traversées de contradictions internes, comme si leur histoire était une ligne droite, alors qu’elle est faite de tours et détours, de bifurcations et d’hybridations. On usera de ces termes en sachant que leurs contours sont flous et que leur définition est en débat.

On posera en même temps que ce qui importe ce sont les relations entre les ci-devant entités, leur réseau d’affinités et d’oppositions et non pas ces pseudos-entités essentialisées, isolées les unes des autres. C’est à partir de leur articulation interne et de leurs rapports externes qu’on peut définir les entités et non l’inverse.

Ainsi, parler d’un Occident générique est douteux, l’Occident est partagé entre ses Lumières et son côté obscur (multiplicité interne), il se définit par rapport à ses autres, l’Orient et le Sud (multiplicité externe), et comme eux, il est mouvant. Dire « Les Russes », « Les Ukrainiens », c’est une commodité de langage. Il n’y a pas de « responsabilité collective » aux crimes d’un Etat et un futur Tribunal pénal international ne devra pas juger des peuples, éternels victimes (parfois consentantes), mais des individus.

Autrement dit encore, ce qui compte ce n’est pas l’être figé des choses, mais leur devenir, leur processus. L’histoire n’est pas pour autant un chaos incompréhensible et insensé : il y a des lignes de force, Il y a des principes de jugement non négociables : l’universel des droits humains, car ce qui plaide sans conteste pour cet universel, par-delà ses dévoiements, c’est que les oppresseurs le récusent et que les opprimés s’en réclament.

Dès qu’on analyse une situation concrète, on s’aperçoit que l’articulation des faits est bien plus complexe que toutes les vues idéologiques à l’emporte-pièce qu’on peut en avoir. Lorsqu’on ouvre une porte, une série d’autres portes s’ouvrent dans le labyrinthe des évènements, des pensées et des décisions humaines. C’est pourquoi, dans ce texte, seront développées de multiples pistes, nombre d’entre elles étant renvoyées au Dictionnaire désolé.

Autre difficulté : la vérification des informations dans le déluge des manipulations, le décodage des fake news, l’établissement des faits et leur interprétation. La réponse à cette difficulté, c’est l’attention à l’information contradictoire et la reconnaissance d’incertitudes. Ce qui suit contient donc sa dose d’approximations, d’erreurs et sans doute d’illusions. Il n’y a pas de vérité une et totale, seulement du plus vrai, ou du moins vrai, tout propos étant une construction dans un cadre d’interprétation implicite. Par contre, on peut identifier du vraiment faux.

Trouble dans l’opinion

La tentation du pacifisme

Une première explication du silence relatif de l’opinion pourrait être son refoulement de la question de la guerre et son peu de goût pour les considérations géopolitiques. La question de la place et du rôle de l’armée, celle des multiples conflits en cours et de leurs enjeux, n’est pas pensée et, par voie de conséquence, également celle d’une culture de la paix. On laisse la question à d’autres. Cette incompatibilité affective se traduit par le fait que le métier des armes est laissé à des gens très à droite, et ce n’est pas sans danger, car, si le principe républicain l’emporte majoritairement dans la hiérarchie militaire actuelle, des velléités séditieuses ne sont jamais impossibles (on se rappelle le putsch raté des généraux, en avril 1961 à Alger).

Une partie de la gauche vit sur l’idéal irénique d’un monde sans guerre, sur le rêve d’un effacement de l’armée (et de la police), au profit d’une libre association des individus et des collectifs, concomitant d’une abolition des frontières – sur un être-pacifique donc, qui tourne parfois au pacifisme. La non-violence est célébrée (mais même Ghandi n’en fait pas un absolu) ; la figure valorisée est celle de l’objecteur de conscience, comme choix individuel ; l’antimilitarisme est latent (pas de militaire = pas de guerre).

Mais alors, faut-il adopter l’option pacifiste et désarmer ? Comment le faire quand la guerre est déjà là ? Faut-il imiter le pacifisme intégral de Giono face aux visées d’Hitler, qui l’a conduit à une abstention assumée de Résistance – puis à affirmer, désabusé, que « les hommes aiment la guerre » ? Si c’est le cas, c’est que la gauche française oublie sa propre histoire : l’armée révolutionnaire de l’an II, l’armement de la Commune face aux Prussiens et aux Versaillais, l’armée de l’ombre des Résistants – parfois même le choix de se battre, contre son pays, avec les combattants de l’indépendance.

Elargissons le cadre : les guerres accompagnent l’histoire de l’humanité, 10 000 ans de « civilisation », 10 000 guerres, 10 000 traités de paix recensés. Même les peuples autochtones connaissent une pratique codifiée de la guerre. Depuis 1945, on dénombre plus de cent conflits armés (guerres entre Etats, guerres de libération, guerres civiles) avec peut-être 20 millions de morts. La France elle-même, depuis cette date, n’a jamais été sans une intervention extérieure, avec une trentaine à son actif, principalement dans son ancien pré-carré colonial – avec l’échec que l’on sait. Et les temps à venir, avec le changement climatique et la lutte pour s’accaparer des biens communs, assombrissent l’horizon.

Il faut donc penser ce fait anthropologique et les circonstances historiques concrètes qui font telle et telle guerre – sans la fascination qu’exerce la pulsion de mort, sans l’esthétisation hollywoodienne de la violence, sans bien sûr s’y résigner et sans voir la guerre comme un jeu de rôles abstraits alors qu’il s’agit de gens qui souffrent et de vies gâchées : penser la guerre que nous haïssons et les conditions de la paix que nous désirons.

A droite, à gauche

Il existe un vieux tropisme russe en France (et inversement). L’URSS, puis la Russie, a toujours entretenu des réseaux amis en Europe, à gauche puis à droite. Du côté français, de De Gaule à Mitterrand, on a voulu contrebalancer la dominante américaine par une contrepartie russe. On connaît bien aujourd’hui les accointances de l’extrême-droite française avec tous les régimes autoritaires, à commencer par celui de Vladimir Poutine. Les relais français du discours poutinien se trouvent principalement dans cette sphère. Dénonçant la manipulation du « système » dont nous serions les victimes, ils sautent à pieds joints dans la manipulation de l’hypersystème poutinien.

Dans la guerre hybride qu’il mène, Poutine a construit une stratégie de communication redoutable à destination de la France (et de l’Afrique francophone). Des médias alternatifs ont été lancés en 2013, pour faire entendre la voix de la Russie face à RFI et France 24. Il s’agit de Russia Today (TV) et de Sputnik (radio, écrit), aujourd’hui interdits de diffusion chez nous, mais dont la propagande est relayée par de nombreux sites. François Fillon a été « acheté » avec un siège dans les conseils d’administration de Zarubeshneft, société pétrolière détenue par l’Etat russe et Sibur, entreprise de prétrochimie, et il est loin d’avoir été le seul parmi les ex-dirigeants européens. Il faut reconnaître qu’en miroir, les canaux d’influence des Etats-Unis pour séduire l’opinion et les dirigeants européens, appuyés sur le socle du capitalisme transatlantique, est encore plus performant.

Il n’y a pas eu, au Parlement français et dans le pays, de vrai débat sur la position à tenir face à cette guerre. La contribution française n’est pas la plus flamboyante : elle se situe au 24ème rang des pays aidants, en termes de % du PIB (1,15 milliards d’euros, dont 220 millions d’aide militaire, chiffres du mois d’août). La position d’Emmanuel Macron n’est pas toujours lisible. Il ne faut pas « humilier la Russie » dit-il, intention louable mais en elle-même humiliante, et d’ailleurs, Poutine s’est déjà humilié lui-même par son échec initial. Il ne s’agirait pas non plus d’humilier l’Ukraine ! Il dit aussi qu’il faut penser aux « garanties de sécurité » à donner à la Russie – formule audible, mais qui pourrait justifier a posteriori l’agression commise. Oublierait-il que c’est la Russie qui a violé les « garanties de sécurité » qu’elle avait accordées à l’Ukraine dès le Mémorandum de Budapest (1991) ? Il a raison sur un point, la négociation, il faut la préparer. La paix, c’est le but absolu.

A gauche, on trouve de rares relais du régime poutinien. Plus généralement, c’est l’antiaméricanisme qui interfère dans le jugement et c’est la concurrence entre les causes à défendre qui neutralise l’action, on y reviendra. La position spécifique de Jean-Luc Mélenchon mérite un détour.

L’opinion majoritaire en France est anti-poutinienne, mais il y a un trouble dans le jugement, une difficulté à définir les responsabilités autrement que par des affirmations à l’emporte-pièces (« il est fou ») et à comprendre en quoi ça nous concerne, à part le prix de l’énergie. C’est que, outre les quelques éléments de réponse esquissés, une raison de notre relatif silence tient à la méconnaissance de l’histoire. [Références]

1.L’Ukraine de l’URSS aux révolutions pro-européennes [BC]

L’Ukraine soviétique 1918-1991

Pour comprendre la configuration présente, il faut reprendre l’histoire de la formation de l’Ukraine. Pour les sectateurs de Poutine, l’Ukraine est une création artificielle de Lénine et Kiev est le centre originaire de la Russie (la Rus’, au Moyen Âge, de 980 à 1169) ce pourquoi l’Ukraine appartient nécessairement à la terre russe (proposition qu’en stricte logique on pourrait inverser !) L’Ukraine a fait partie pendant plus de 340 ans de l’empire russe et 70 ans de l’Union soviétique. Néanmoins, les frontières du pouvoir administratif ont divagué entre Pologne, Autriche-Hongrie, Russie tsariste puis Russie soviétique, qui ont tous contribué à des manipulations du territoire ukrainien.

Après la double révolution de 1917 qui abolit le tsarisme puis porte au pouvoir le Parti bolchévique, l’Ukraine se déclare République populaire indépendante et devient le terrain d’une lutte entre armées blanches et armée rouge.

Une séquence étonnante oppose les « communistes bolchéviques » aux « communistes libertaires », dans la période 1918-1922. L’anarchiste Nestor Makhno, rescapé d’une condamnation à mort par le régime tsariste, organise une armée insurrectionnelle paysanne qui lutte contre les armées blanches. Sur une portion du territoire ukrainien, hors de tout contrôle étatique, est réalisé une collectivisation des terres et des ateliers, appuyée sur des communes rurales fonctionnant en démocratie directe. Partisan d’authentiques soviets, de l’autogestion et de la fédération de communes libres, Makhno dénonce la centralisation autoritaire des bolchéviques. Après avoir combattu les Blancs, son armée insurrectionnelle affronte l’Armée rouge qui veut réduire ce foyer anarchiste incontrôlable. Pourchassé comme « terroriste », il s’exile et décède en 1934 à Paris.

En 1922 est fondée l’URSS, Fédération de Républiques rassemblant l’Ukraine, la Biélorussie (ou Belarus), la Transcaucasie (Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie) et la Russie (elle-même une fédération dans la fédération). La « prison des peuples » qu’était l’Empire tsariste explose en une multiplicité de nations théoriquement indépendantes. Lénine, qui dénonce sans cesse le « chauvinisme grand-russe » reconnait le droit à l’autodétermination des peuples et veut une association de Républiques dotées du droit de sécession. Staline, qui a la main sur l’affaire, face à un Lénine malade, ne veut qu’une indépendance formelle dans une fédération soumise au rôle central de l’Etat-Parti communiste : l’Ukraine est précieuse en tant que grenier à blé et base minière et métallurgique, avec un fort potentiel hydroélectrique et une ouverture sur le mer Noire.

En 1932-1933, Staline organise la collectivisation forcée des terres et un prélèvement massif de céréales en Ukraine. Les koulaks (paysans propriétaires) qui s’y opposent sont persécutés. Une famine artificiellement entretenue s’ensuit, c’est l’horrible Holodomor, ou « extermination par la faim », 5 millions de morts estimés (environ 15% de la population). Pays à nouveau martyr, lors des purges staliniennes de 1937-1939, plusieurs millions d’Ukrainiens sont exécutés ou déportés.

1941, l’armée allemande envahit l’Ukraine. Accueil enthousiaste d’une partie de la population, particulièrement celle du territoire qui avait été transféré de la Pologne à l’Ukraine après le pacte germano-soviétique. Une division « SS Galicie » est formée avec des volontaires ukrainiens qui combattent aux côtés des Allemands, 220 000 Ukrainiens passeront par là. Le film Babi Yar montre aussi que l’extermination des juifs se fait sans réprobation des Ukrainiens. Mais, face au comportement des occupants qui n’ont que mépris pour les slaves, le retournement est rapide, une forte résistance prend forme.

1944, conséquence symétrique, lorsque l’Armée rouge libère l’Ukraine, elle est accueillie avec enthousiasme. Au sortir de la guerre, le bilan des victimes ukrainiennes est estimé à 8 millions de morts (dont 80% de civils). De nombreux Ukrainiens ont combattu avec l’Armée rouge.

1954, pour des raisons circonstancielles, Khrouchtchev transfère la péninsule de Crimée de la Fédération de Russie à l’Ukraine. Cadeau empoisonné, car dès la fin de l’URSS apparait une tension au sujet de ce territoire.

On comprend qu’un lourd passif survit dans la mémoire des gens, avec un affolement des attachements : le souvenir de la terreur de la période stalinienne et celui de la fraternité de combat avec l’Armée rouge. Une partie âgée de la population a la nostalgie de l’ère soviétique et de sa sécurité sociale-et-policière, une autre plus jeune rêve des mirages de la « liberté à l’occidentale ». En simplifiant à outrance, d’un côté des russophones vivant à l’Est et au Sud du pays, de l’autre les habitants de l’Ouest et du Nord, de langue ukrainienne. Quoi qu’il en soit, Ukrainiens de l’Est, Ukrainiens de l’Ouest et Russes sont des familles mélangées. La vague récente de russophobie découle de l’invasion.

L’Ukraine indépendante 1991-2000

Avant même la dissolution de l’URSS (décembre 1991), l’Ukraine perd ses qualificatifs de « socialiste soviétique » et devient une République parlementaire, au mois d’août 1991, décision validée par un référendum qui recueille 92% de voix. Signé par la Russie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, le « Mémorandum de Budapest sur les garanties de sécurité » (5 décembre 1991) donne la garantie formelle de leur intégrité territoriale à la Biélorussie, au Kazakhstan et à l’Ukraine, contre l’abandon de leurs arsenaux nucléaire, renvoyés en Russie.

Quelques jours après (8 décembre 1991), l’ « accord de Minsk » entre Russie, Biélorussie, Kazakhstan et Ukraine, avalise la dislocation de l’URSS et fonde la Communauté des Etats indépendants (CEI), symétrique de la Communauté européenne. L’intégrité territoriale, l’inviolabilité des frontières, la non-ingérence, l’Etat de droit, figurent dans les obligations du traité : contrairement aux dires de Poutine, l’Ukraine existe donc bel et bien et elle est reconnue comme telle. Neuf autres Etats ex-soviétiques d’Asie centrale et du Caucase rejoignent les trois fondateurs de la CEI, dont trois en sortiront ensuite, dont l’Ukraine.

L’Ukraine penche vers l’Ouest 2000-2022

En 2004 : Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie et les trois pays baltes adhèrent à l’Union européenne, la Roumanie et la Bulgarie suivent en 2007. L’UE a fait un pas de géant vers l’Est et l’Ukraine se situe dans cette dynamique. Elle candidate. Cela commence par un accord d’association, et aujourd’hui, après diverses péripéties, le principe d’entrée de l’Ukraine dans l’UE est acté.

L’Europe demande des réformes quant à l’Etat de droit, l’indépendance de la justice et la lutte contre la corruption, cette corruption qui gangrène le pays depuis son indépendance, enrichit les oligarques et persiste malgré toutes les proclamations. L’accord oblige le pays à adopter des politiques néolibérales, à introduire les normes européennes, à restructurer l’économie en supprimant les aides de l’Etat : l’Ukraine devient un terrain pour des investissements européens et américains et pour des délocalisations grâce à de bas salaires (en 2020, le salaire minimum approche les 180 €, comme en Russie). En somme, il s’agit de remplacer la prédation des oligarques locaux par celle de la finance mondialisée – ou de marier les deux : un progrès très relatif !

Ce que montrent les deux grands soulèvements ukrainiens de 2004 et 2014, c’est que la population veut la démocratie, telle qu’elle se la représente à l’Ouest et pas l’autoritarisme à la Poutine. Son inspiration, c’est le « dégagisme », elle ne supporte plus les politiciens corrompus. La conviction majoritaire est qu’il n’y a pas de démocratie possible si l’Ukraine reste sous la dépendance de Moscou. D’où l’éviction des dirigeants pro-russes.

Révolution orange. 22 nov. 2004 – 23 janv. 2005

Manifestations monstres place de l’Indépendance (« Maïdan ») à Kiev, grèves et désobéissance civile, en réponse aux élections considérées comme truquées du 21 novembre, qui ont donné la victoire à Viktor Ianoukovitch (pro-russe). Le scrutin est annulé, de nouvelles élections se tiennent en décembre, qui donnent la majorité (52%) à son concurrent, Viktor Iouchtchenko (pro-européen, l’orange est la couleur de son parti).

Le pays reste divisé entre un tropisme oriental et un tropisme occidental, entre Ianoukovitch et Iouchtchenko. En arrière-plan, l’affrontement entre George W. Bush et Vladimir Poutine. Ce dernier accuse la révolution orange d’avoir été manipulée par l’Occident à travers des ONG financées de l’extérieur. Il avait utilisé le même argument lors de la chute du président yougoslave Milosevic (2000), de la Révolution des Roses en Géorgie (2003), de la contestation du régime biélorusse (2001-2004). Comme Shiva, les Etats-Unis ont des bras partout et les peuples en sont les marionnettes, selon Poutine, lui-même expert ès-manipulations. Cet argument de la main de l’étranger est le prétexte répressif de tous les régimes autoritaires – même s’il est vrai que des soutiens financiers sont venus de l’Ouest en appui au mouvement.

Arrivé au pouvoir, Iouchtchenko initie donc un rapprochement avec l’Union européenne. Bilan mitigé : des progrès en matière de démocratie avec des élections sincères, des difficultés économiques (et déjà une crise gazière avec la Russie), et toujours la corruption. Du coup, le pro-russe Viktor Ianoukovitch revient en 2010, et le pays subit aussitôt une régression démocratique.

Révolution de Maïdan. 21 nov. 2013 au 22 fév. 2014

En 2013, l’Ukraine est au bord du défaut de payement, vers qui va-t-elle se tourner ? Le pays est polarisé, un sondage de 2008 l’avait montré, donnant 44,7% pour une adhésion à l’Union européenne, 35,2% contre.

L’accord d’association avec l’Union européenne arrive à maturation en 2013. Mais le président Ianoukovitch est invité par l’ami Poutine à ne pas le signer. Ce qu’il fait, au profit d’un accord avec la Russie, prévu pour être paraphé le mois suivant, en décembre.

D’où le soulèvement pro-européen de Maïdan (la même place centrale qui avait vu la Révolution orange) : dénonciation de la dérive anti-démocratique, rejet de l’ingérence du pouvoir russe et de sa volonté « coloniale », lutte contre la corruption sont ses maîtres-mots De nouveau des manifestations monstres (jusqu’à 500 000 personnes), la prise de possession de la place, puis, face à la répression, des émeutes et l’occupation de bâtiments publics. Ultimatum du pouvoir le 18 février ; le lendemain, journée meurtrière : 25 morts. Bilan final de la Révolution : 120 morts dont 17 policiers. On a parlé de provocateurs du régime ou d’opposants d’extrême-droite, d’agents infiltrés du FSB (ex-KGB) russe ; des snipers ont tiré sur la place depuis les immeubles voisins, chacun rejetant sur l’autre la responsabilité.

Une foule mélangée a occupé la rue, avec une part très minoritaire d’anarchistes ou de néo-fascistes qui tentent de profiter de l’occasion. Ce sont les classes moyennes qui s’expriment massivement. Le clivage pro/anti-entrée dans l’UE n’est pas forcément la motivation principale : les gens veulent juste vivre mieux, vivre ensemble, vivre libres.

La révolution est aussi un champ de bataille pour les acteurs extérieurs : la Russie et ses relais, l’Occident et les siens. Le mouvement pro-européen a de nouveau reçu des financements importants venus des Etats-Unis et d’Europe, à travers des ONG ou des fondations.

Quoi qu’il en soit, le point final, c’est la fuite de Ianoukovitch et, dans la foulée, sa destitution par le Parlement ukrainien, la Rada, dans des conditions non-constitutionnelles. Pour le pouvoir russe, Maïdan n’est pas une révolte spontanée, mais un coup d’Etat fasciste téléguidé par l’Occident : une fois de plus, dans l’esprit poutinien, les peuples ne sont que des objets, sans autonomie propre.

Crimée, Donbass. 2014-2022

Or, le lendemain, le 23 février 2014, la Rada vote l’abrogation de la Loi sur les langues régionales qui avait été promulguée par Ianoukovitch en 2012 et qui avait érigé le russe et d’autres langues régionales comme deuxièmes langues officielles dans 13 oblasts (régions) du pays sur 27. La loi d’abrogation, bien que non promulguée, met le feu aux poudres. C’est ressenti comme une provocation dans le Sud et l’Est du pays, où beaucoup contestent aussi l’autorité du nouveau régime. On manifeste, des brigades d’autodéfense se forment, des affrontements ont lieu entre pro- et anti-Maïdan.

28 février 2014, le chef d’orchestre russe joue une nouvelle partition. Il s’agit à la fois de punir les prétentions démocratiques de Maïdan et de poursuivre le Grand projet stratégique de reconstitution d’une Grande Russie. Des soldats russes, sans insignes, en appui aux séparatistes locaux, s’emparent de la péninsule de Crimée ; le Parlement local vote l’indépendance du pays puis son rattachement à la Russie après un référendum organisé à la hâte (16 mars) – tout cela illégalement du point de vue du droit international. L’Ukraine a retiré ses troupes de Crimée, elle ne veut pas se battre – mais le pouvait-elle ?

La popularité de Poutine explose en Russie, tandis que les Tatars de Crimée prennent, un fois de plus, le chemin de l’exil. Parachèvement de l’annexion, quatre ans plus tard, le 15 mai 2018, le Tsar du Kremlin inaugure le plus long pont d’Europe, qui permet de relier la Crimée et la Russie sans passer par l’Ukraine.

Peu après la sécession de la Crimée, le 6 avril 2014, dans les oblasts du Donbass (Donetsk et Louhansk), au Sud-Est du pays, une insurrection, soutenue par des forces russes, occupe des bâtiments publics et tourne à la proclamation de deux Républiques séparatistes (7 avril et 11 mai 2014) avec l’appui de référendums organisés sans contrôle indépendant. L’engrenage est en marche.

L’armée ukrainienne se déploie et affronte les séparatistes, dans ce qu’elle qualifie d’« opération anti-terroriste ». Elle reprend du terrain. Les séparatistes sont aidés par des militaires russes et des hommes du FSB, et déjà le nouveau groupe Wagner est présent. Le Premier ministre de la République populaire de Donetsk déclare le 28 août que « 3000 à 4000 soldats russes » « en congé » servent du côté des séparatistes. La Russie dénonce, quant à elle, la présence de conseillers militaires des Etats-Unis, côté ukrainien. De ce côté également, un régiment Azov, composé de volontaires ultra-nationalistes, se forme pour combattre les séparatistes.

Trois autres évènements significatifs ont lieu : à Odessa, en mai, des affrontements entre pro-russes et pro-ukrainiens font 48 victimes. Le 17 juillet 2014, un Boeing de Malaysia Airlines qui effectue la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur est abattu par un missile : 298 victimes. L’enquête du bureau néerlandais conclut à un tir depuis la zone séparatiste. En août 2014, le Comité des mères de soldats de Saint-Pétersbourg dénonce des enrôlements forcés et une centaine de cercueils reçus. Le Comité est aussitôt classé « agent de l’étranger » et le ministre de la Défense russe parle d’un « délire (…) qui mérite une attention sérieuse seulement de la part de la société des psychiatres russes. »

En septembre 2014, le Protocole de Minsk (à distinguer de l’accord de Minsk de 1991), entre gouvernement légal et séparatistes, proclame un cessez le feu – non respecté. Hollande et Merkel sont à la manœuvre en février 2015 et signent, avec Poutine, l’ukrainien Porochenko et les représentants des Républiques sécessionnistes, le protocole Minsk II, précisant les conditions d’application de Minsk I et prévoyant un règlement global (cessez le feu, retrait des armes lourdes et des troupes étrangères, amnistie, réforme constitutionnelle en Ukraine pour accorder une large autonomie locale, retour aux frontières reconnues). C’est la dernière fois que l’Europe joue un rôle diplomatique significatif dans cette zone de conflit.

Le cessez-le-feu n’est toujours pas respecté. L’Ukraine veut d’abord la démilitarisation du Donbass, tandis que la Russie veut au préalable l’autonomie des Républiques séparatistes (aux frontières d’ailleurs indécises : le territoire sous contrôle séparatiste ou les limites administratives des deux oblasts ?) Mais, jouant le double rôle de prétendu arbitre et de réelle partie prenante, la Russie reste présente – par exemple en distribuant des passeports russes à plusieurs centaines de milliers d’habitants (une méthode déjà appliquée dans les territoires séparatistes de Géorgie).

La normalisation est rendue impossible, le conflit se poursuit en « basse intensité » (tirs d’artillerie, snipers) durant les 7 années qui suivent, réactivable à tout moment. Il a opposé environ 30 000 hommes de chaque côté (dont plusieurs milliers de soldats russes) et fait environ 15 000 morts. Human Rights Watch et Amnesty International ont dénoncé les atteintes aux droits humains et les crimes de guerre. Il s’agit de centaines d’enlèvements et de personnes torturées, en majorité commis par des forces pro-russes. Dans ces années-là, 1,5 million de personnes ont migré (850 000 vers l’Ukraine et 350 000 vers la Russie), soit près du quart de la population du Donbass occupé.

Le 21 février 2022, 3 jours avant l’invasion, la Russie signe la rupture définitive des protocoles de Minsk en reconnaissant l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Les voies diplomatiques ont échoué faute de volonté réciproque et de projets politiques conciliables.

L’ère Zelensky

Volodymyr Zelensky est un juif laïc, de langue russe : son grand-père a été colonel dans l’Armée rouge, ses oncles ont été assassiné dans la Shoah, très loin donc d’être un… nazi ! Nouveau venu en politique, appuyé sur son parti « Serviteur du peuple » (titre d’une série TV où il a joué le rôle d’un Président sorti de rien), il est élu en avril 2019, avec 73% des voix. Il surfe sur un programme de renouvellement politique, de lutte contre la corruption et de paix avec la Russie. Cependant, Zelensky lui-même et son entourage apparaissent dans les Pandora Papers (2021), révélations sur des paradis fiscaux. Le Chevalier blanc a la tunique tachée.

Cliquez sur l’image pour agrandir. – Fin décembre 2022, état du front. En rouge les parties occupées par l’armée russe; couleur moutarde, la Transnistrie moldave. (Min. des Armées)

Un an après, son programme n’a pas avancé et aux élections locales d’octobre 2020, des électeurs déçus se tournent vers des partis dits pro-russes : des notables compromis avec l’ancien régime de Ianoukovitch sont réélus. Aujourd’hui, l’invasion de l’Ukraine change la donne, provocant un mouvement tectonique qui oblige chacun à se resituer. Zelensky, le comédien reconverti, se révèle, dans la situation, un chef d’Etat remarquable – et Poutine un piètre stratège.

La guerre des identités

L’Ukraine est partagée, elle se cherche, sortant d’une longue hibernation ; elle reste d’abord sous influence russe mais lorgne en même temps vers l’Ouest, comme les autres pays européens de l’ex-bloc soviétique. La recherche identitaire de part et d’autre (la superpuissance russe déchue / la nation ukrainienne relevée) bloque le dialogue. C’est le piège du nationalisme replié sur un soi, figé en une entité close, rejetant l’autre, oubliant toute la richesse des relations possibles.

L’Ukraine, comme la Biélorussie et la Pologne, est en effet un pays géopolitiquement d’entre-deux, un pays slave partagé entre dominante russophone (moins de 20% de la population totale) et dominante ukrainophone (près de 80%) – mais la langue ne fait pas tout, russophone, russophile, poutinophile sont trois positions différentes, c’est important à souligner. Selon le politologue Serhiy Fours, on pouvait partager en 2020 le pays entre un tiers de russophiles, un tiers d’ukrainophiles et un tiers d’hésitants variant d’un camp électoral à l’autre. Les évènements récents (Révolution orange, mouvement de la place Maïdan, conflit du Donbass, et l’invasion actuelle) ont fait pencher la balance de plus en plus du côté de l’Ukraine. Voilà un pays qui a voté pour sa souveraineté non seulement dans les urnes, mais par sa résistance à l’agression, preuve ultime.

A titre d’indice supplémentaire : ces manifestations contre l’occupation russe dans les zones envahies fin février et début mars 2022. Les médias russes n’ont pas su nous montrer en miroir des manifestations de soutien à leur « libération » armée ni avant ni après les comédies de référendums gagnés dans les oblasts annexés.

L’identité ukrainienne actuelle s’est construite dans l’adversité et par réaction à la voracité russe. C’est au-delà des capacités de compréhension de Poutine : cette pseudo-identité ne peut être que le résultat d’une intoxication occidentale. Aussi, quand les autorités russes occupent le terrain, elles effectuent un « tri » de la population dans des « camps de filtration » pour écarter les éléments irrécupérables (à torturer, à éliminer), puis elles « russifient » administrativement et culturellement le terrain conquis, vaste opération qualifiée aussi de « dénazification ». On russifie ou rerussifie à tour de bras : la langue bien sûr, les médias, les programmes et les manuels scolaires, etc. Il faut « rééduquer », nous dit Maria Lvova-Belova, Commissaire russe aux droits de l’enfant, ces milliers d’enfants ukrainiens, « sauvés de la guerre » et emmenés – ou déportés – en Russie. C’est un programme semblable à celui de la Chine de Xi Jinping qui veut siniser les populations récalcitrantes. Les autocrates pensent qu’une identité c’est une entité bien définie, et que ça peut s’imposer par en haut.

Symétriquement, autorités et citoyens ukrainiens « dérussifient » leur pays, on identifie les collabos dans les zones reconquises, mais il n’y a pas à ce jour de témoignage d’un système criminel d’épuration.

Or, une « identité nationale », ça n’a rien d’évident. Une identité une et fermée sur soi, c’est une entité morte. La vie, ce sont des processus d’identification, individuels et collectifs, toujours métissés. L’identité, c’est une composition d’appartenances multiples, toujours en instance de devenir. La Nation (qui, chez nous, de notion de gauche est devenue une notion de droite), ce n’est pas une réalité naturelle, une donnée ethnique, c’est une construction ouverte. Sur la base d’un héritage du passé, c’est un « consentement » présent, une adhésion capable de projeter un avenir commun. Ce qui compte n’est donc pas l’identité reçue, mais ce qu’on en fait, autrement dit c’est notre existence en commun, dans son devenir, et la capacité à se lier à l’autre. Il faudrait aller jusqu’à un inaudible devenir-ukrainien des Russes et devenir-russe des Ukrainiens, qui reviennent à un devenir-humain. (Car, en vérité, sous l’ordre constitué d’une identité close, il y a le chaos infini des connexions disponibles pour de nouvelles identifications.)

Michael Hardt et Antonio Negri remarquent ceci : « La résistance armée, en particulier contre une armée d’occupation, est une machine de production de subjectivité (…) La présence de l’occupant suffit à produire une résistance. En revanche, aucune production de subjectivité n’est en jeu pour l’armée d’occupation ». D’un côté, un peuple se lève comme sujet actif de son destin, de l’autre, un corps expéditionnaire, habité par l’effroi, tourne au brigandage. C’est ce qu’on voit aujourd’hui en Ukraine.

Ce qui compte donc, ce n’est pas ce que bredouille l’histoire ni ce que veulent les autocrates. C’est ce que veulent les peuples, et les évènements actuels montrent avec force que l’Ukraine s’identifie à un peuple émancipé et non au « petit frère » de la Russie.

2. La Russie de la fin de l’URSS au règne de Poutine [DF]

La Russie après l’URSS, de Gorbatchev à Poutine, 1991-2000

Décembre 1991 voit l’URSS acculée à la dissolution en raison de l’épuisement de son modèle économique couplé au poids des dépenses militaires, du vent d’émancipation dans les pays est-européens et de l’échec de sa projection extérieure (guerre d’Afghanistan, 1979-1989). La transition accélérée de l’URSS en Fédération de Russie est l’œuvre de Mikhaïl Gorbatchev (1989-1991) avec son programme de perestroïka (« réforme ») et de glasnost (« transparence »). Mais il est dépassé par le mouvement qu’il a enclenché et n’a pas le moyen de réaliser la « Maison commune européenne » qu’il avait en vue. Après un putsch manqué des communistes conservateurs, il démissionne. Eltsine lui succède (1991-1999).

Dans cette décennie a lieu quelque chose d’inouï en Russie, un bouleversement structurel économique et politique sans précédent, selon un agenda soutenu par l’Occident, accompagné des conseils intéressés d’économistes néo-libéraux. On est dans la lignée de la révolution libérale-conservatrice initiée par Reagan et Thatcher dans les années 1980, qui monte à l’assaut de la forteresse Russie déboussolée.

Une « privatisation de masse » inédite a lieu, comportant deux moments-clés. En 1992, des coupons sont distribués à toute la population pour que chacun puisse acquérir sa part d’actions des entreprises en cours de dénationalisation. C’est une farce : la plupart des gens n’en tirent aucun bénéfice, et la mise est raflée par ceux qu’on appellera ensuite les oligarques, souvent des anciens de la Nomenklatura (les dirigeants de l’Etat-Parti et de l’appareil économique soviétique). Le gigantesque holdup se poursuit en 1993 avec l’opération « prêts contre actions » où les entreprises sont bradées aux banques pour renflouer les caisses de l’Etat.

Du monopole d’un Etat-Parti servant les intérêts de la Nomenklatura, on est passé au monopole des oligarques dominant un Etat failli ; d’une forme de capitalisme monopolistique d’Etat à un capitalisme sauvage oligarchique. La « Famille » Eltsine, alliée à un groupe mafieux, n’est pas la dernière à se servir. C’est le cadeau de l’Occident néolibéral à la douloureuse naissance de la Russie post-soviétique. Quant à la population russe, elle subit, dans cette période, une régression sociale.

Hélène Carrère d’Encausse répète que les Occidentaux n’ont cessé d’« humilier la Russie ». Voyons de plus près. Ce sont les Etats-Unis qui ont poussé à ce que la Russie entre au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale en 1992 ; du coup, la Russie a reçu plus de 22 milliards de $ de prêts pour traverser la crise du rouble en 1998 (une partie de cet argent s’est retrouvée dans les paradis fiscaux). En 1995 commence une coopération spatiale avec les Etats-Unis autour de la station Mir. La Russie est admise au Conseil de l’Europe en 1996 puis au G7 devenu pour l’occasion G8 en 1997 (avant de redevenir G7 en 2022). En 2012, la Russie devient membre de l’Organisation mondiale du commerce. Soutien intéressé de l’Ouest et non pas humiliation, sur le plan des relations économiques du moins.

L’inexistence d’un maillage de la « société civile », l’absence de tradition démocratique font que le processus de cette contre-révolution libérale accélérée échappe à la population, tout comme ensuite lui échappera la réaction autoritaire. Mais, dans la lignée des dissidents de l’époque soviétique, une vie politique libre et des journaux indépendants se sont multipliés.

L’ère Poutine, 2000-2022

Dix ans après la chute du soviétisme, Poutine, arrivé au pouvoir, met le holà au bazar. Il restaure d’abord l’ordre intérieur sur le désordre de la perestroïka et de la glasnost, car l’erreur de Gorbatchev, c’est d’avoir précipité la double libéralisation politique et économique du pays au lieu de rétablir d’abord un pouvoir fort. L’autorité centrale d’antan est restaurée sur les forces centrifuges qui s’étaient libérées (reprise en main des gouvernorats de région). Une attention de plus en plus pesante est portée à la fabrique de l’opinion.

Deuxième étage, fini la capture de l’Etat par les oligarques, conversion de l’Etat faible en Etat fort. Apparaît un nouveau clientélisme d’Etat où le patron Poutine choisit ses obligés. La verticalité de l’interaction politique n’est plus ascendante (des oligarques à la tête de l’Etat), mais descendante (du boss aux oligarques). Les dirigeants des entreprises stratégiques (hydrocarbures, charbon, minerais de toutes sortes dont le pays regorge, pétrochimie, métallurgie) sont des fidèles du Président et suivent les consignes qu’il donne. L’Etat prend une participation majoritaire dans certaines de ces entreprises (Gazprom, 2005). Les multinationales occidentales sont présentes, mais Poutine durcit les règles à leur égard et aujourd’hui elles se retirent partiellement.

Le clan Poutine est formé d’un premier cercle issu des forces de sécurité (GRU, SVR, FSB) et de l’armée ; d’un deuxième cercle formé par les oligarques. Mais la méfiance règne. Certains oligarques sont considérés comme soutenus par l’Occident et peu soucieux de la grandeur russe – voici ce qu’en dit Poutine, le 16 mars 2022 : « ils vivent là-bas et gagnent de l’argent ici ». Il faut donc purger l’oligarchie de ses mauvais éléments. Dès qu’ils sortent des clous ou manifestent des velléités de concurrencer le chef, éjection. Le pouvoir profite de leur reflux après les crises économiques de 1998 et 2008, pour bien faire comprendre qui est le patron. Ces purges signifient parfois la case prison (Khodorkovski, patron du groupe pétrolier Ioukos, inaugure la liste en 2003), parfois la case exil, voire même la case élimination (bizarrement, en 2022, on assiste à l’hécatombe d’une dizaine d’oligarques par mort violente : homicide, accident ou suicide.) Il y a toujours un dossier gênant trainant dans les tiroirs du FSB ou bien fabriqué pour l’occasion et bon débarras pour le récalcitrant.

Troisième étage de la fusée, Poutine rêve de reprendre le flambeau d’un double empire déchu, celui du Tsar et celui de l’Union soviétique et pour cela il faut remodeler au forceps la carte de l’Europe. « La chute de l’URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du siècle » a-t-il déclaré emphatiquement dans son adresse à la nation russe en avril 2005.

Le grand basculement géopolitique qu’il vise est appuyé sur deux outils. Le secteur de l’armement, d’abord. Il est choyé, avec aujourd’hui un programme d’armes nouvelles « exotiques » réputées imparables, et assez terrifiantes en effet : Satan 2, fusée capable de raser un pays n’importe où sur terre, missile hypersonique à trajectoire aléatoire, sous-marin géant équipé de drones-torpilles nucléaires, liste non limitative, l’inventivité rattrapant ici la fiction. A côté de ces joyaux de prestige, l’armée russe parait dotée d’un assez piètre équipement et on la voit embourbée : l’appareil militaire surdimensionné sous-performe.

Remarquons que les Etats-Unis n’en sont pas restés à l’arc et à la flèche, eux aussi concourent à cette compétition à qui-tuera-le-mieux. Le territoire de l’Ukraine a l’avantage de permettre un test grandeur nature : ce serait gaspillage que de produire des armes pour les mettre ensuite à la déchetterie.

Deuxième outil, Gazprom. Il met à disposition un puissant moyen d’addiction des clients étrangers les plus accros : l’Allemagne, dépendante du gaz russe pour un quart de sa consommation énergétique, et à plus de 50% pour le seul gaz ; la Hongrie ; l’Ukraine, au cœur d’une conflit gazier avec la Russie déjà en 2009 ; la Biélorussie, objet également d’un conflit gazier en 2010.

Héros ou anti-héros ?

Le fils d’ouvrier est devenu lieutenant-colonel du KGB. En poste à Dresde, en RDA, il assite à des manifestations qui préludent à la chute du Mur : un monde s’écroule sous ses yeux. De retour dans sa ville natale, Léningrad, il entre dans l’équipe municipale et, poussé par Eltsine, son ascension s’accélère. Il est élu à la Présidence de la Fédération de Russie en 2000 (52% des voix au 1er tour), réélu en 2004 (71%), et après un intermède comme Chef du gouvernement, de nouveau en 2012 (63%) et 2018 (76%), les modifications constitutionnelles lui permettant de s’accrocher.

Dès 2000, ainsi qu’aux élections législatives et présidentielles suivantes, des accusations de plus en plus insistantes de fraudes surgissent, à quoi il faut ajouter la pression de la propagande d’Etat, et une mise sous surveillance des contestataires, tâche dont l’homme du KGB est un expert.

On ne sait pas si Poutine marche à la fortune ou au pouvoir. Officiellement il possède un appartement de 75 m² et deux voitures, des économies de 135 000 euros et un revenu de 100 000 euros. Navalny affirme qu’il s’est fait construire un palais de rêve aux frais du contribuable. D’autres, qu’il a amassé une fortune immense. Pas de preuves, les Panama papers ne concernent que son entourage. Poutine semble surtout animé par le rêve d’un destin historique, il veut sa place dans la galerie de portraits des grands autocrates russes, qui commence avec Ivan le Terrible.

Le régime fonctionne au rapport de force, c’est un régime « viril » dont l’emblème est Poutine mettant en scène ses qualités musculaires : Poutine judoka, Poutine au ski, Poutine tennisman, Poutine nageant, Poutine à cheval, Poutine au stand de tir – avant qu’il ne tombe malade. Un régime misogyne : le gouvernement compte une femme pour dix hommes ; en 2017 une loi a été adoptée qui dépénalise les violences conjugales (en première infraction et hors les actes de sang), avec le soutien de l’Eglise orthodoxe.

Le consentement au pouvoir poutinien est élevé ainsi que l’admiration pour le maitre du Kremlin, comme le montrent les sondages. Il y a quand même une société civile qui proteste dans la rue, à cinq reprises au moins depuis 10 ans, pour dénoncer à la fois les fraudes électorales au profit de Russie unie et du Président, les emprisonnements et assassinats politiques, les interventions extérieures. Cette opposition est aujourd’hui neutralisée. Il y a plus de mille détenus politiques (dans un pays où la population carcérale est une des plus élevées au monde et le taux d’acquittement ridicule : 0,4% des affaires). Fausses accusation et falsifications des preuves sont le fruit d’une police et d’une justice aux ordres.

Autoritarisme vs Démocratie

La grande culture russe, très occidentalisée depuis Pierre le Grand, a accueilli les Lumières tout en maintenant un régime autocratique. Après le tsarisme, la révolution bolchévique a figé la société sous le règne d’un Etat-Parti, sans contre-pouvoir, où l’économie était un monopole d’Etat et la culture sous censure, un régime achetant le consentement du peuple par des services gratuits (au mieux) ou le goulag (au pire). Après l’interrègne de Gorbatchev puis d’Eltsine, Poutine, élu et réélu dans des conditions douteuses, retrouve les marques d’un régime autoritaire.

La Russie manque d’une tradition démocratique. Les seuls îlots d’espace-temps où s’est manifestée une effervescence démocratique significative datent de la Révolution de 1905, puis de celle de 1917 avec les « soviets » (conseils d’ouvriers, de paysans et de soldats), rapidement absorbés dans l’Etat-Parti unique. Dans l’incertitude politique qui suit la fin de l’URSS et dans les premières années de l’ère Poutine une opposition s’exprime, avant d’être étranglée.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Poutine en 2000, des dizaines de journalistes indépendants ont été assassinés sans que les exécutants et les commanditaires soient retrouvés et condamnés, sauf exception. Six journalistes de Novaïa Gazeta ont ainsi été tués, dont Anna Politkovskaïa en 2006, à son domicile. Nombre ont été passés à tabac et d’autres emprisonnés. Le parlementaire Boris Nemtsov, devenu opposant, est assassiné en 2015 à deux pas du Kremlin, il préparait un rapport sur l’implication russe au Donbass. L’opposant Alexeï Navalny est l’objet d’une tentative d’empoisonnement puis embastillé sous régime sévère. D’autres indésirables sont pourchassés jusqu’à l’étranger (Alexandre Litvinenko, ex-agent du FSB, empoisonné à Londres en 2006). Les médias indépendants sont acculés à fermer par centaines, les ONG sont asséchées (avec la loi de 2012 sur les « agents de l’étranger », constamment durcie) et les associations qui dérangent, comme Mémorial, interdites. La liberté de manifester est réduite, et depuis l’« opération spéciale », le régime répressif s’est encore aggravé : un conseiller municipal moscovite, Alexeï Gorinov, a été condamné à 7 ans de prison pour avoir émis des critiques à l’encontre de l’invasion. On a tous les éléments d’un régime proto-totalitaire : la société civile et l’espace public de débat et d’action sont réduits à peau de chagrin ou à la clandestinité.

Signe de fragilité, dans un discours le 16 mars 2022, le ponte du Kremlin désigne un autre ennemi, celui de l’intérieur, articulé à celui de l’extérieur, une « cinquième colonne » liée à l’Occident, les « nationaux-traitres », et appelle à la purification : « Tout peuple, et en particulier le peuple russe, est capable de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres, et de recracher ces derniers comme un moucheron qui aurait atterri dans leur bouche. Je suis convaincu que cette purification naturelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays », voilà l’homme du Kremlin tel qu’en lui-même, artisan de métaphores biologisantes radicales.

Comme Xi Jinping, ce que Poutine a en haine, et qui est, selon lui, un indice de la décadence de l’Occident, c’est la démocratie. Il ne veut pas de la démocratie à ses frontières. Il n’en veut pas dans les régions d’Asie centrale : ainsi, il a envoyé son armée en soutien à la répression des manifestations au Kazakhstan en janvier 2022. Entre autocrates, on se serre les coudes. Il n’en a pas voulu non plus en Tchétchénie, en Biélorussie, en Syrie, ni ailleurs et surtout pas chez lui, mais pas non plus chez nous où il soutient tous les partis ennemis de la démocratie.

Cette démocratophobie est une partie de l’explication de son invasion de l’Ukraine et c’est ce qui rend notre passivité d’autant plus inquiétante. Dans cette alternative entre autoritarisme et démocratie, l’Ukraine se bat pour quelque chose de plus vaste qu’elle, et ça nous concerne. [Autoritarisme vs démocratie.]

Un bilan

La Russie est la 11ème puissance mondiale en termes de PIB (60% de celui de la France), la 65ème en PIB par habitant (11 300 $/an, quatre fois moins qu’en France). Après les folles années 1990 de chute de la production et de pénuries, l’économie s’est redressée grâce à la manne des hydrocarbures, grâce aussi à l’arrivée intéressée de capitaux étrangers. Les crises de 1998 et 2008 ont été surmontées mais le rouble a perdu la moitié de sa valeur. La productivité moyenne reste faible et la dépendance technologique criante dans les secteurs de pointe.

Les revenus ont augmenté, une classe moyenne est apparu dans les zones urbaines (pas toujours poutinophile d’ailleurs). Mais l’inflation rogne les gains et les inégalités se creusent avec l’envolée des oligarques. L’indice de corruption est élevé. Le poids sur les libertés a étouffé l’innovation culturelle et le niveau scientifique a décliné : l’autocratie est toujours un mauvais calcul à long terme.

La population russe, aujourd’hui (146 millions d’habitants) est inférieure à celle de 1991 en raison d’une faible natalité et d’une forte émigration depuis les années Poutine. C’est un des motifs des guerres de reconquête de la Russie. La capture de l’Ukraine avec ses 41 millions d’habitants (même si ce pays a une démographie tout aussi déprimée) aurait été une aubaine. L’objectif est raté, et au contraire l’émigration russe a encore fait un bond depuis l’invasion, avec une estimation de 500 000 départs en 6 mois. Quant à l’immigration en provenance des pays musulmans très natalistes d’Asie centrale, elle inquiète les milieux nationalistes orthodoxes russes. La situation sanitaire du pays n’est pas non plus flamboyante avec une espérance de vie inférieure de 10 ans au chiffre français et une crise covid mal gérée (surmortalité de 600 000 personnes en 2021).

Dans ce pays qui avait des atouts pour devenir un modèle de développement vertueux, les ressources ont été mal gérées et on fait l’objet de la prédation des oligarques avec une évasion fiscale conséquente. Le régime préfère une politique de super-puissance militaire au bonheur de son peuple, mais le contrat social tacite, l’échange de la soumission contre la tranquillité, vacille aujourd’hui quand arrivent les premières boîtes de sapin venues d’Ukraine.

3. Métaphysique de la guerre en Ukraine [GK]

Poutine, tête de pont de la civilisation ?

Poutine, le 22 octobre 2015 à Sotchi, prononce un discours global. L’OTAN veut installer un système anti-missiles en Pologne, aux portes de la Russie, pour contrer une menace iranienne ? Cette menace est imaginaire. « On nous a trompés », c’est juste l’OTAN qui veut détruire l’équilibre existant à son avantage. « Nous avons proposé de travailler à trois sur ce système de défense antimissile : les États-Unis, la Russie et l’Europe (…) Mais non, on nous a opposé un refus. » Les sanctions contre la Russie après l’annexion de la Crimée ? C’est un acte de concurrence déloyale comme en sont coutumiers les Américains, et Poutine de citer les amendes énormes infligées par les Etats-Unis à des entreprise de pays qui lui sont pourtant alliés (BNP-Paribas : 9 milliards de $ pour avoir commercé avec l’Iran).

Après ces préliminaires, Poutine élargit le propos en assénant : « Nous sommes face à un ennemi de la civilisation, de l’humanité et de la culture mondiale, porteur d’une identité de haine et de barbarie, qui foule aux pieds la morale et les valeurs religieuses mondiales, y compris l’islam. »

L’intervention en Syrie ? « Elle est légitime, pour rétablir la paix et frapper préventivement les terroristes, au bénéfice de tous les peuples » nous dit le Bienfaiteur du Kremlin, ajoutant que la coalition occidentale n’a obtenu aucun résultat contre les terroristes, tandis que lui est en train de renverser la tendance. Le départ d’Assad ? « C’est le peuple lui-même qui doit en décider par des procédures démocratiques », dit-il, dans un moment d’exaltation.

Projet d’un Etat « Nouvelle Russie » des séparatistes du Donbass : en vert foncé, les oblasts de Donetsk et Louhansk, en vert clair les parties d’Ukraine et de Moldavie à annexer ; en gris ce qui resterait à l’Ukraine. (WP)

Il ajoute : « l’effondrement de l’URSS a constitué une tragédie », « il a résulté que vingt-cinq millions de russes ethniques se sont retrouvés en territoire étranger contre leur gré. »

La soi-disant démocratie en Ukraine : « Où est la démocratie ? Des bacchanales pures et simples », il parlait de Maïdan, ce moment d’expression des classes populaires, qu’il traite comme un coup d’Etat d’extrême-droite. L’Ukraine ? C’est un pays frère, déclare-t-il en un performatif saisissant : « Je ne fais absolument aucune différence entre les Russes et les Ukrainiens ».

Et le président se souvient de son passé de gamin : « Il y a 50 ans déjà, à Léningrad, la rue m’a appris une règle : si la bagarre s’avère inévitable, il faut frapper le premier », justification de l’intervention en Syrie, en réponse à l’attentat terroriste de la gare de Volvograd au mois de décembre 2013, ainsi que de l’intervention en Crimée et au Donbass, en réponse à des menaces de « génocide ». Formule prémonitoire pour l’Ukraine.

Résumons : dénonciation de l’Occident, ennemi de la civilisation, déni de sa propre barbarie, appel au critère ethnique, choix du soutien au « démocrate » Assad, boucher de son peuple (avec des résultats obtenus, mais principalement sur la rébellion et par la terreur), justification de la guerre préventive.

Economie, politique, idéologie

On connait la formule de Jean Jaurès : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ». Cette formule séduisante est réductrice. On peut toujours ramener un conflit à sa dimension économique : d’un côté la Russie cherche à absorber un pays riche en population, en céréales et en ressources minières, avec une base industrielle et des centrales nucléaires, possédant une main d’œuvre qualifiée. De l’autre, l’Occident capitaliste, accroché au maintien de ses taux de profit, cherche à s’annexer ces mêmes atouts, à s’ouvrir un territoire d’investissement où délocaliser par la grâce de salaires « attractifs ». Et, des deux côtés, un complexe militaro-industriel qui a le sourire : fabriquer, consommer, remplacer les armes, c’est une belle source d’activité, avec une dominante privée côté américain, nationale côté russe ; on parle déjà des centaines de milliards de la reconstruction : les vautours sont à l’affût. Serait-on en face d’une guerre entre impérialismes ? L’explication est trop courte, elle fait fi des médiations politiques et idéologiques.

Il y a en effet une dimension proprement politique du conflit : d’un côté la marche en avant de l’OTAN, de l’autre la volonté de Poutine et de son clan de refaire une Grande Russie. Participe à ce projet la réécriture de l’histoire, la réhabilitation subreptice de Staline, dont un indice est l’interdiction de l’ONG Mémorial, ce cercle d’historiens enquêtant sur les crimes staliniens, sur les dérives poutiniennes en Tchétchénie (sa représentante, Natalia Estemirova, a été assassinée à Grozny) ainsi qu’en Syrie et sur la répression en Russie même. S’ajoute la négation de l’existence même de l’Ukraine appuyée sur des références choisies d’un passé révolu. L’Ukraine n’est qu’« une colonie avec un régime fantoche », un instrument de lutte contre la Russie au service de l’Occident (Poutine, le 21 février 2022). Mais les faits sont têtus : il y a là une nation bien vivante, dont les enfants acceptent de mourir pour qu’elle vive. Et bien non, dit Poutine, elle n’existe pas et je vais vous le prouver.

Ce projet politique s’appuie sur une justification idéologique. Il est la mise en œuvre d’un projet nationaliste (qui, par plusieurs côtés ressemble au projet nazi) : réunir, par la force s’il le faut, tous les territoires ayant « appartenu » à la Russie, toutes les régions russophones. L’Ukraine est le morceau de choix, il faut se dépêcher, car les pays baltes appartiennent déjà à l’Alliance atlantique.

Ce nationalisme hésite parfois entre Ouest européen et Est asiatique et entretient deux rêves à directions opposées, balancement propre à la culture russe. L’« eurasisme » est cette variante de l’idéologie nationaliste russe, qui porte le projet de se tourner vers la Sibérie pour se développer dans cette profondeur, jusqu’aux frontières de la Chine et du Pacifique. Dans une alliance entre l’ours russe et le panda chinois, l’un aurait l’espace, l’autre la population, mais on voit bien qui serait le gagnant. Pour l’instant, c’est le flanc Ouest qui mobilise Poutine. Au lieu de se consacrer au développement écologiquement responsable de son territoire, il a choisi la guerre.

Au nationalisme grand-russe vieux de 1000 ans s’oppose en miroir le nationalisme ukrainien, plus récent, exacerbé aujourd’hui par l’invasion.

Métaphysique

Poutine se positionne en conservateur slavophile, défenseur des valeurs traditionnelles (la tradition russe implique-t-elle donc la brutalité ?) et de la religion – « Dieu » est introduit dans la Constitution (2020) et le mariage défini comme réservé aux couples hétérosexuels. Les LGTB sont stigmatisés, quant aux LGBTQIA+, que ça puisse exister, ça dépasse les capacités de compréhension du moraliste du Kremlin. En octobre 2022, une loi qui durcit « la propagande LGBT » est mise sur les rails, en lieu et place d’une loi contre les discriminations.

Plus que le seul nationalisme conservateur, il y a une dimension métaphysico-théologique dans la politique poutinienne, manifeste dans les cercles d’idéologues qui l’entourent. Cette idéologie, périmée aux yeux des classes moyennes, fonctionne dans la « Russie profonde », hors de Moscou et Saint-Pétersbourg.

Sa dimension métaphysique remonte à l’époque d’Ivan le Terrible, elle a un caractère messianique. Souffrir pour laver le monde de ses péchés, comme le Christ ? Aspirer même au martyr ? La Russie appelée à sauver le monde ?

Poutine, lors des rencontres de Valdaï en 2018, à propos de l’hypothèse d’une guerre nucléaire : « Notre agresseur ne connaît pas notre propension au sacrifice. Il doit savoir que nous, nous irons au paradis en martyrs tandis que lui crèvera en enfer sans avoir eu le temps de se repentir ». C’est là une rhétorique de la terreur en accointance avec le discours djihadiste. C’est le même thème que profère Kirill, le patriarche de « toutes les Russies », en promettant aux orthodoxes slaves qui se feront tuer pour libérer l’Ukraine – c’est-à-dire en tuant d’autres orthodoxes slaves -, l’absolution de leurs péchés et l’accès au paradis. On retrouve ici, indistinctement, le discours des djihadistes et l’esprit des Croisades, celui de la « guerre sainte ».

L’autre versant de cette forme de spiritualité qui s’incarne dans l’exposition à la mort de son propre corps et de celui des autres, c’est le nihilisme, le goût de la destruction : que tous périssent avec moi, s’il le faut – la guerre nucléaire comme Jugement dernier.

Nihilisme

François Galichet dans une Tribune du journal Le Monde, en juin 2022, articule la propension guerrière de Poutine à l’idéologie nihiliste qu’il extrait de l’histoire russe : le goût de la destruction, débouchant sur l’autodestruction, comme fin en soi.

Ce nihilisme a pris la figure des attentats anarchistes dans la 2ème moitié du 19ème siècle en Russie, un anarchisme qui cède rapidement la place au marxisme-léninisme dans la lutte contre le tsarisme. Mais, selon Galichet, il puise dans les racines lointaines de la « psychè russe » (forgée à partir des invasions mongoles ?) « Nous sommes tous des nihilistes » dit Dostoievski (qui a mis en scène le nihilisme dans Les Possédés), il y a « un sentiment apocalyptique russe » dit le philosophe Berdiaev, et Camus (L’homme révolté) remarque que pour les révolutionnaires de 1905, « la souffrance est régénératrice ».

« La passion de la destruction est une passion créatrice » dit aussi Bakounine, formule qui n’énonce pas le projet fou de destruction de l’autre, mais la certitude que pour faire du neuf, il faut abolir l’ancien. Bakounine appartient à ce courant progressiste qui voulait détruire l’ancien monde oppressif et sa superstition, pour construire un autre monde débarrassé de l’Etat et guidé par la science. Contre les anarchistes poseurs de bombes, il excluait le terrorisme contre les personnes.

Avec Poutine, on est loin de ce nihilisme-là, il ne s’agit pas de pratiquer un terrorisme pour abolir l’Etat, mais au contraire d’un terrorisme d’Etat pour abolir l’autonomie du peuple.

Nihilisme russe ? Ne tombons pas dans l’essentialisme précédemment dénoncé. Une « âme russe » c’est une entité fumeuse, tout comme un goût générique pour la destruction qui serait l’attribut des Russes. Il y a des traits éparpillés et impermanents, spécifiques à la culture russe, sans plus. Toute guerre est, par définition, une opération de destruction massive et la pulsion de mort s’y déploie librement en débordant toujours les lois d’un duel policé. On s’y connaît très bien pour cela en Europe occidentale avec les guerres coloniales et les deux guerres mondiales [Civilisation vs barbarie].

Une Orthodoxie hétérodoxe

En tout cas, l’Eglise orthodoxe, au moins dans sa part la plus visible, et au premier chef son patriarche, Kirill (Cyrille) 1er, est une pièce indispensable du dispositif guerrier pour circonvenir la population. Kirill a été un agent du KGB, confusion des rôles qui était fréquente à l’époque soviétique: la connivence entre église orthodoxe et pouvoir d’Etat est de longue date. En prime, Kirill a des goûts de luxe et s’est enrichi, semble-t-il grâce à l’exonération fiscale de l’Eglise sur la vente du tabac et de l’alcool, moyen pour l’Etat de s’acheter les services de l’Eglise dans les années 1990.

Kirill, qui est censé amener ses ouailles sur la voie du Christ, ce sans-domicile-fixe-et-pacifiste par excellence, les ramène à Poutine, ses oligarques et ses joyeux missiles. « Dieu vous a placé au pouvoir pour que vous puissiez effectuer une mission d’une importance particulière et d’une grande responsabilité pour le sort du pays et de son peuple » déclare-t-il à l’anniversaire de Poutine fêtant ses 70 bougies. Kirill soutient de toute son âme l’agression russe : « La Russie ne conduit pas en Ukraine un combat physique mais métaphysique contre les forces du mal » avait-il déjà proclamé dans son homélie du 3 mars 2022.

En miroir, Philarète, patriarche de l’Eglise orthodoxe d’Ukraine (autocéphale, indépendante de Moscou) déclare que Poutine est « un nouveau Caïn » « possédé par Satan » (5 sept. 2022). Adieu, la fraternité donc. L’autre Eglise orthodoxe ukrainienne, celle-là inféodée à Kirill, mais déclarant avoir coupé les ponts, est dans le collimateur des services de sécurité ukrainiens.

Point d’orgue, célébrant les résultats « écrasants » des référendums dans quatre régions occupées du Sud et de l’Est de l’Ukraine (Donetsk, Louhansk, Zaporijia, Kherson) conclus par un décret d’annexion (le 30 septembre), Poutine prophétise. Il affirme que l’Occident veut démembrer la Russie, en faire une «colonie» avec sa «foule d’esclaves» (c’était le projet des nazis, mais tout ce discours pourrait valoir pour son invasion de l’Ukraine), car dit-il « notre prospérité les menace. » Il dénonce le néocolonialisme, le despotisme, l’apartheid, le racisme, le totalitarisme de l’Occident qui veut «vivre en parasite et piller le monde. » Il ajoute, s’agissant de la dépravation de l’Occident (liberté sexuelle, liberté du genre, parents homosexuels, etc.) : « Un tel renversement de la foi et des valeurs traditionnelles, une telle suppression de la liberté revêtent les caractéristiques d’une religion inversée, du satanisme pur et simple».

Après le nihilisme russe, la mystique russe ? C’est surtout l’expression d’une collusion au sommet des deux types ancestraux de souveraineté, l’une « temporelle », l’autre « spirituelle » qui apparaît ici.

4. Péripéties des relations Est-Ouest. OTAN et Russie [JL]

De la guerre froide à la détente

En 1947, l’Europe libérée est divisée en deux camps, avec leurs armées d’occupation respectives. Démarre alors ce qu’on appelle la guerre froide, cet état de ni guerre ni paix, caractérisé par des affrontements périphériques entre les deux superpuissances, Etats-Unis et URSS, l’Europe étant épargnée par la guerre mais restant l’enjeu principal.

Le Pacte Atlantique, avec son bras armé, l’OTAN (Organisation territoriale de l’Atlantique Nord), est signé en 1949 par les Etats-Unis, le Canada et dix pays d’Europe de l’Ouest, rejoints ensuite par la Grèce et la Turquie. C’est une alliance défensive qui doit venir en aide collectivement à tout membre qui serait agressé. L’ennemi identifié, c’est l’ancien allié contre Hitler, la Russie de Staline, qui a avancé ses pions en captant à son avantage les pays libérés de l’Est européen et trouve de forts soutiens dans les autres, en particulier en France et en Italie.

En 1955, est créé en réponse, le Pacte de Varsovie, organisation politico-militaire qui réunit l’URSS et sept pays d’Europe de l’Est dirigés par leurs Partis communistes respectifs. Face à face donc, deux alliances sous l’hégémonie des deux superpuissances antagoniques.

Après la crise de Cuba (1962) une détente s’amorce entre les deux camps. Elle débouche sur une série de traités limitant les arsenaux nucléaires des deux superpuissances (1972, 1987), le tout complété par un traité de réduction des armements conventionnels en Europe (1990). Parallèlement un organe pour la coopération et la sécurité en Europe est créé (1973) qui devient l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en 1995, rassemblant tout ce beau monde, 57 Etats à ce jour.

Dans toute cette période donc, Etats-Unis et URSS ont dialogué, toujours au bord de l’abîme. En exceptant la guerre de Corée (1950-1953), leurs guerres néo-impériales ont été menées en solo : Vietnam pour les Etats-Unis, Afghanistan pour l’URSS, chaque partie appuyant l’ennemi de l’autre, tout en se gardant d’une intervention directe.

La doctrine nucléaire

L’URSS devient puissance nucléaire en 1949. La question de l’usage du nucléaire se pose alors aux deux superpuissances. Deux doctrines vont alterner : celle de la dissuasion, celle de la riposte graduée.

La dissuasion entre des puissances nucléaires repose sur un « équilibre de la terreur », qu’on appelle aussi doctrine de la « Destruction Mutuelle Assurée » (en anglais : MAD). Cette logique de fou consiste à dire : si tu me détruis Moscou, je te détruis New-York et ton gain sera nul. C’est l’époque des armes nucléaires stratégiques, portées par des vecteurs de longue portée, puissantes et peu précises, des armes dites « anti-cité ». La bombe n’a donc de sens qu’à ne pas être utilisée. Ce n’est pas une arme de la « victoire », car chacun y serait perdant, mais une arme d’évitement de la guerre, étant entendu qu’il serait plus sain d’éviter la guerre sans détenir de telles armes.

La deuxième doctrine, c’est la réponse graduée qui accompagne les « progrès » technologiques des armements. Elle repose sur l’usage non plus « stratégique », mais « tactique », d’armes « anti-forces » de moindre puissance et de plus grande précision. Celles-ci peuvent donc être utilisée sur le champ de bataille pour viser un objectif militaire (base adverse, concentration de troupes, QG). Une frappe d’avertissement pourrait être menée avant d’aller plus loin. Mais la riposte de l’ennemi arrivant, on aurait une escalade vers l’apocalypse.

Dans tous les cas, on suppose que les « intérêts vitaux » (à définir) du pays qui utilise l’arme nucléaire sont engagés et qu’elle sert en défense et non en primo-attaque.

Devant les conséquences terrifiantes de ces armes, les Etats-Unis, l’URSS et les autres pays détenteurs ont conclu des traités pour réduire les risques. Traité de non-polifération (1968) ; traité SALT de limitation du nombre d’armements nucléaires stratégiques, couplé à un Traité d’interdiction des missiles anti-balistiques (1972). On voit bien, en effet, que la possession de missiles anti-missiles par l’un des protagonistes romprait l’équilibre de la terreur et lui donnerait un avantage, au moins momentané.

En 1987, après la « crise des euromissiles » est signé le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) qui prévoit l’élimination des missiles tactiques sur le sol européen. Le traité START devient SALT en 1991 et passe à la réduction du nombre de têtes nucléaires stratégiques possédées par chaque puissance. Entretemps est signé un Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE, 1990) qui fixe une limitation des armements lourds et des effectifs de militaires.

En 1993, est lancé le Partenariat Pour la Paix, rassemblant pays de l’OTAN et pays de l’ex-pacte de Varsovie. En 1997 encore, un Acte fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité est signé entre OTAN et Russie et signifie entre autres qu’il n’y aura pas d’armes nucléaires stationnées sur les territoires des nouveaux entrants dans l’OTAN. Un volet de coopération militaire figure dans cet Acte.

Ainsi, après la mort de Staline, après la crise de Cuba, les relations de l’URSS puis de la Russie avec l’Occident entrent cahin-caha dans une période de détente, avec périodiquement un regain de tension, les choses se gâtant à nouveau dans la période récente. En 2007, la Russie suspend sa participation au Traité sur les forces conventionnelles. En 2019, Trump et Poutine sortent du traité FNI sur les armes nucléaires tactiques.

L’arme nucléaire pose un défi vertigineux à la pensée et à la volonté. L’Ukraine est le nouvel enjeu dans une situation asymétrique, puisqu’elle ne possède pas cette arme. Mais on ne voit pas en quoi le Dr Folamour du Kremlin pourrait justifier ici son usage car l’Ukraine ne menace en rien ses « intérêts vitaux ». « Ce n’est pas du bluff » dit-il, si, c’est du bluff, mais ce petit jeu peut mal tourner. [Nucléaire]

Après le Pacte de Varsovie

L’implosion de l’URSS et la dissolution de Pacte de Varsovie en 1991 rompent l’équilibre et rendent l’avenir incertain. Les Etats-Unis, et l’Occident en général, semblent les grands gagnants face à une Russie affaiblie. C’est l’époque où le politologue Francis Fukuyama annonce la « fin de l’histoire » avec la suprématie unipolaire des Etats-Unis et le triomphe du néolibéralisme à la Reagan. Vaste illusion qui couronne l’arrogance américaine.

Après le Mémorandum de Budapest sur les garanties de sécurité, dont on a déjà parlé, est signé, toujours en 1991, l’Accord de Minsk entre Russie, Biélorussie, Kazakhstan et Ukraine, accord qui avalise la dislocation de l’URSS et fonde la Communauté des Etats indépendants (CEI). 12 des 15 pays constituant l’ancien « bloc soviétique » y adhèrent. Les pays baltes sont restés hors du jeu et la Géorgie puis l’Ukraine quittent ensuite la CEI (2008, 2014) échaudés par les agressions du grand voisin.

Cliquez sur l’image pour agrandir. Pays du Caucase et d’Asie centrale, anciennement parties de l’URSS

Avec la pleine souveraineté retrouvée des pays de l’Est européen, la Russie a perdu son glacis protecteur. Elle va donc chercher à reconstituer un système d’alliances de sécurité sur sa périphérie. A partir de 1992, elle met en place le volet politico-militaire du CEI, l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), neuf pays, réduits à six en 2002 (Russie, Biélorussie, trois pays d’Asie centrale, Arménie).

Les alliances russes sont plus instables que celles de l’OTAN (qui n’a pas connue de sortie, mais beaucoup d’entrées), et la Russie n’est plus perçue comme digne de confiance : ses interventions extérieures inquiètent ses partenaires d’Asie centrale, en particulier ceux qui comptent des minorités russophones. Par ailleurs, l’Arménie, confronté à des attaques de l’Azerbaïdjan (encore en septembre 2022), n’a pas reçu le soutien attendu. Seule de ces pays, la Biélorussie a voté contre la condamnation de la Russie à l’ONU.

Dans cette période, depuis la fin de l’URSS, des tentatives de collaboration ont eu lieu entre OTAN et Russie, on l’a vu, avec le Partenariat pour la Paix et l’Acte fondateur. En 2000, Poutine suggère même d’adhérer à l’OTAN. Un an après, nouveau rapprochement entre Etats-Unis et Russie, autour d’un ennemi commun, le terrorisme, qui les frappe tous les deux. Un Conseil OTAN-Russie est créé en 2002.

Les guerres de l’OTAN

Après 1991, l’OTAN passe d’une dominante défensive à des opérations à caractère offensif, débordant le territoire des adhérents, mais sous mandat de l’ONU. La première intervention armée de son histoire a lieu au cours de la guerre en ex-Yougoslavie (1992-1999, principalement des opérations aériennes), suit l’envoi d’un corps expéditionnaire en Afghanistan (2001-2014), et l’intervention en Libye avec l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne (2011), trois opérations avec mandant de l’ONU mais sous hégémonie des Etats-Unis. En 1999, l’OTAN déborde du mandat de l’ONU, en intervenant au Kosovo et en bombardant la Serbie, pour « raison humanitaire »… Sur le terrain, on assiste parfois à un dangereux mélange de genre entre aide humanitaire et action armée, avec des ONG amenées à cohabiter avec l’OTAN.

S’agissant des deux guerres d’Irak, les Etats-Unis sont à la tête des coalitions qui interviennent, mais l’OTAN n’est pas présente comme telle, même si elle est, de fait, opérationnelle sur le terrain. Dans la première guerre, celle du Golfe (1990-1991), après l’invasion du Koweït, c’était une large coalition qui agit sous mandat de l’ONU. Douze ans après, la guerre d’Irak (2003-2011) présente une autre configuration, c’est une « guerre préventive » (une drôle de nouveauté), sans mandat de l’ONU, contre la menace, inventée par les services de G.W. Bush, d’un Saddam Hussein en possession d’armes de destruction massive. Le résultat, c’est la chute du dictateur certes, mais le chaos dans la région et l’ascension des groupes terroristes. La France a participé à la première guerre, pas à la seconde.

A partir de 2014, une coalition anti-Daech, conduite par les Etats-Unis, intervient en Irak et Syrie principalement par des raids aériens, en soutien à la lutte des Kurdes contre l’Etat islamique. L’OTAN rejoint cette coalition formellement en 2017, sans mandat de l’ONU : sur la question syrienne, l’ONU est paralysée par le veto russe. [Islam et guerres de l’OTAN]

Ni l’OTAN, ni une coalition occidentale, ni la France n’ont rien à faire dans des guerres en Orient et au Sud. Sauf à répondre à un appel à l’aide de forces authentiquement démocratiques ou d’une peuple menacé de disparaître ? Ce serait intervenir partout et nulle part. La règle, c’est de procéder autrement et d’inventer, autant que possible, d’autres voies.

Le club de l’OTAN