Avril 2020, crise du coronavirus : l’Etat est défaillant, les services publics en souffrance, tandis que des communautés hospitalières assurent la préservation de notre vie au péril de la leur. Crise systémique, aux conséquences encore incalculables. Ce cataclysme nous rappelle que la trajectoire de notre civilisation doit radicalement bifurquer si elle veut éviter le collapse. Puisque les pandémies contemporaines ont leur source dans la dévastation des écosystèmes, puisque la réponse ne peut être que collective, les jours d’après ne doivent pas relancer une croissance destructrice, dominée par des intérêts privés, mais construire une « écologie du commun ». Ce qui suit, en marge de la crise sanitaire qui nous bouleverse, est une ébauche de ce « devenir-commun ».

Avril 2020, crise du coronavirus : l’Etat est défaillant, les services publics en souffrance, tandis que des communautés hospitalières assurent la préservation de notre vie au péril de la leur. Crise systémique, aux conséquences encore incalculables. Ce cataclysme nous rappelle que la trajectoire de notre civilisation doit radicalement bifurquer si elle veut éviter le collapse. Puisque les pandémies contemporaines ont leur source dans la dévastation des écosystèmes, puisque la réponse ne peut être que collective, les jours d’après ne doivent pas relancer une croissance destructrice, dominée par des intérêts privés, mais construire une « écologie du commun ». Ce qui suit, en marge de la crise sanitaire qui nous bouleverse, est une ébauche de ce « devenir-commun ».

Sommaire

- Des biens communs aux liens communs

- De l’égoïsme de la société des propriétaires

- La dissémination du commun : du micro-local au global

- Privé, public et commun : trois types de rapports socio-politiques

- Les limites du commun

- Notice. Karl Marx, Friedrich Engels et l’horizon du communisme

- Notice. Elinor Ostrom et la gouvernance des biens communs

I. Des biens communs aux liens communs

« Commun » n’est pas un terme univoque, mais un outil qui réfère à un éventail disparate de « biens » susceptibles d’être gérés en commun : c’est leur point de recoupement. « Le commun » comme tel est la construction d’un lien social, l’expression d’une communauté de producteurs et/ou d’utilisateurs qui gèrent ensemble une ressource collective et qui la gèrent pour qu’elle soit durable. Aussi s’articule-t-il à la fois à la notion de partage, à celle d’une économie réconciliée avec l’écologie, et à celle d’une démocratie réalisant l’implication égale de chacun.

Le commun interpelle notre responsabilité dans le désastre climatique : nous sommes tellement intriqués à la nature que nous ne pouvons plus nous comporter « comme maîtres et possesseurs de la nature », selon la vieille formule de Descartes (1637). Le commun interpelle notre histoire : il recueille l’héritage des générations passées et se projette vers les générations futures : nous avons une dette symbolique vis-à-vis des unes (celles de nos parents) et un devoir vis-à-vis des autres (celles de nos enfants) et de la planète qui leur sera léguée.

La diversité des biens communs

- Biens naturels qui sont « à tout le monde » : climat, air, océans, eaux, terres, écosystèmes et paysages, ressources agricoles et minérales, qui sont menacés par les actions privées des producteurs et des consommateurs. Ces biens sont

entrés dans une logique de rareté, avec une tension croissante sur leur coût et sur leur allocation, pour une population mondiale qui, excepté le vieil Occident et la Chine, est loin d’avoir effectué sa transition démographique.

- Biens matériels présents sur un territoire donné, comme les infrastructures collectives (bâtiments et réseaux), les espaces publics (places et parcs).

- Biens sociaux qui sont « pour tout le monde » : santé (la pandémie est une preuve de ce caractère commun), éducation, etc. Ils sont de la responsabilité principale des services publics – et toujours sous la menace d’une privatisation, dans l’optique libérale dont la formulation extrême stipule que l’Etat doit se réduire à ses fonctions régaliennes et ignorer la régulation des inégalités.

- Biens culturels ouverts à tous. Biens de connaissance : langues, savoirs et sciences, ainsi que tout ce qui entre dans la nouvelle culture « immatérielle » numérique. Biens symboliques : le patrimoine architectural, les œuvres d’art. Ces biens entrent dans une logique de supplément : « celui qui reçoit une idée de moi reçoit un enseignement sans diminuer le mien» selon la formule de Thomas Jefferson (1813), l’intensité de leur utilisation ne diminue en rien mais au contraire accroit les ressources de chacun et de la collectivité.

- Biens éthiques et politiques traduits dans des manières d’agir et des institutions : la sécurité, la justice et le droit, la démocratie (comme souveraineté du « commun » des hommes), la vérité, la sociabilité ou encore, concrètement, un collectif citoyen pour des élections locales.

Par antinomie, on peut parler de bien communs « négatifs » ou de « maux communs » : déchets, empreinte carbone, pollution, virus pathogène, ignorance, injustice, atteinte aux libertés, etc., destinés à une gestion d’élimination…

II. De l’égoïsme de la «société des propriétaires»

A l’opposé, les « biens propres » sont d’accès réservé. Leur possession a été transformé en propriété par la métamorphose du droit. La modernité a consisté, entre autres, à abolir les droits d’usage médiévaux (pâturage, glanage, ramassage du bois mort) sur les biens communaux pour les distribuer en propriétés soigneusement encloses. La propriété privée, ressort fondamental et totem de la société bourgeoise, est en effet l’un des droits fondamentaux des sociétés modernes. La Déclaration de 1789 (préambule et articles 2 et 17) l’identifie comme l’un des « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme », avec la liberté (dont la propriété est conçue comme un élément essentiel), propriété que le pouvoir politique a pour fonction de protéger (avec la légère réserve de la « nécessité publique »).

La propriété isole un élément du monde commun pour en faire une chose confiée à un usage exclusif : mon entreprise, mon terrain, ma maison, ma voiture, souvent ressentis comme des parties de mon identité personnelle. Cette chose peut entrer dans le jeu du marché, être vendue et achetée à son gré : on oublie sa valeur d’usage au profit de sa valeur d’échange. Derrière cette propriété, il y a le propriétaire, lui aussi isolé de l’humanité commune, qui se croit le Robinson de ses possessions. En réalité, la propriété privée, en régime libéral, ne peut être un idéal pour tous, elle prive le plus grand nombre de propriété, elle tend perpétuellement à l’accaparement et à la concentration des patrimoines, à l’inégalité dans la distribution des biens et même dans l’accès au savoir et au pouvoir. Droit d’usage vs droit de propriété

Droit d’usage vs droit de propriété

Et pourtant, selon l’interprétation religieuse du droit naturel, tout est « bien commun » ou devrait l’être. Selon François d’Assise – l’homme qui parlait aux oiseaux -, tout appartient originellement à tous de par la création divine. L’usage des choses nécessaires à la vie s’oppose à leur propriété. C’est pourquoi, Le partage et la mise en « commun » (validé par les Actes des apôtres 2:44), corrélés au vœu de pauvreté, sont un projet de vie. Même Thomas d’Aquin reconnaît qu’un être démuni peut légitimement s’emparer de la possession d’un autre pour éviter de mourir de faim, faisant ainsi retour au bien commun originel : le vol par nécessité n’est pas un vol.

Interdépendance

De son côté, pour l’anthropologie, nous naissons dépendants (néoténie) et notre autonomie est encastrée dans une interconnexion sociale de tous les instants. Notre culture est un héritage produit par des générations humaines, nos activités sont de part en part interdépendantes, nos « propriétés » sont en permanence tributaires du collectif. Nous ne sommes pas des atomes isolés : notre identité est celle de nos interactions.

Soit un ordinateur produit par une multinationale : c’est un objet qui résulte de la coopération de multiples intervenants depuis l’extraction des minerais jusqu’à l’assemblage, en passant par le travail de conception. Cette production dépend également d’infrastructures matérielles (voies de communication), de superstructures sociales (l’éducation, la recherche) et de subventions, le tout financé sur la richesse commune, alors qu’en contrepartie l’imposition de ces entreprises est réduite et contournée. Cette production dépend aussi de l’acquis cumulé des connaissances scientifiques qui sont un bien commun délivré gratuitement.

La valeur produite est donc une œuvre « commune », mais l’appropriation de cette valeur est privée : c’est la grande contradiction du capitalisme, décrite par Marx (voir Notice 1), exacerbée aujourd’hui dans le système financier-libéral-mondialisé, où l’on sait que qu’une part croissante de la richesse est captée par les propriétaires-actionnaires et les dirigeants.

III. La dissémination du commun : du micro-local au global

Avançons donc vers l’idée alternative d’un usage social des biens communs, c’est-à-dire de la mise en place d’un « commun ».

Des systèmes locaux de ressources communes durables autogouvernées et partagées, les communautés traditionnelles savent le faire depuis toujours (gestion des ressources en gibier ou en bétail, partage de la terre et du travail, etc.) en Amérique, en Asie comme en Afrique.

Ce commun est multifonctionnel : il satisfait des besoins vitaux et entretient une fonction de sociabilité. Le puits africain partage une ressource et des paroles.

Dans le contexte qui est le nôtre, de multiples pistes existent, de longue date déjà. Par exemple dans le domaine de l’alimentation : jardins partagés, AMAP, coopérative agricole, régie municipale, avec le beau projet de réaliser une autonomie locale alimentaire en agriculture vivrière sans pesticides.

Qu’en est-il cependant des multitudes urbaines et de la sous-alimentation endémique ? « Mettre la ville à la campagne » ou « la campagne à la ville » est soit destructeur soit insuffisant. L’échange de surplus est vieux comme la civilisation, mais il faut adopter le circuit le plus court aujourd’hui. La gestion du commun pour nourrir la planète à l’époque du changement climatique commande donc de révolutionner les procès de production et d’échange ainsi que les habitudes de consommation. Faute de quoi, les guerres pour l’approvisionnement et l’autoritarisme d’Etat nous guettent partout.

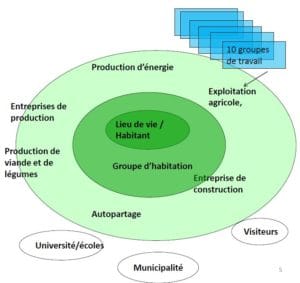

Des actions micro-locales ou plus larges existent dans tous les domaines : habitat participatif, financement commun de production d’énergie renouvelable, partage d’outils ou de véhicules, espaces de coworking, gestion de tiers-lieux, communauté éducative, média participatif, culture participative, etc. A quoi s’ajoutent d’autres tentatives de sortie des lois du marché : Repair Café, troc d’objets ou de savoir-faire, monnaies locales.

Du local au global, le grand écart

Depuis l’époque de Proudhon (« Qu’est-ce que la propriété ? C’est le vol », 1840), le commun ce sont aussi les coopératives, les mutuelles, les associations qui produisent des biens et/ou du lien social, donnent un pouvoir égal aux participants d’une entreprise (quelle que soit leur part dans le capital), expérimentent de nouvelles formes collaboratives. C’est, aujourd’hui, l’Economie sociale et solidaire et la SCOP (Société coopérative et participative).

Dans le domaine de la connaissance, le commun s’élargit aux réseaux numériques : plates-formes de ressources, mouvement du logiciel libre, licences Creative Commons, encyclopédies participatives et même science participative. Notons que les découvertes scientifiques depuis toujours sont d’accès libre et les tentatives récentes de breveter le génome des vivants ont été, pour l’instant, neutralisées.

S’agissant du climat et des autres biens sans frontières, le commun exige des institutions transnationales, soit, au premier rang, l’ONU et ses satellites (OMS, FAO, UNESCO… mais aussi FMI et Banque mondiale !) qui produisent des centaines d’accords, de traités, de conférences (par exemple : Traité de l’espace (1967), Conférence sur les océans (2017), Conférence sur les changements climatiques, la COP 26, reportée en raison de la pandémie), ainsi que des Tribunaux pénaux (Rwanda 1994).

Encore faudrait-il que ces institutions aient une base démocratique, ne restent ni sous la supervision des Etats et de leurs petits arrangements, ni sous l’influence de puissants lobbies privés, mais intègrent plus d’ONG et de représentants qualifiés des populations. On pourrait penser, à la manière de Bruno Latour, à un Parlement mondial des communs.

IV. Privé, public et commun : trois types de rapports socio-politiques

Où placer les services et les établissements publics dans l’ensemble ainsi décrit ? Ils ont une position souvent centrale, dans toutes les catégories de biens communs : naturels (exemple : gestion du littoral), matériels (exemple : 80% d’EDF), sociaux (exemple : formation professionnelle), culturels (exemple : Musée du Louvre).

Ils traitent de biens communs sans avoir une gestion proprement commune. Ils dépendent de la représentation nationale, appliquent les lois et les budgets votés, agissent par le truchement des antennes qui maillent le territoire et se dispersent dans une cascade d’instances (Etat, région, département, intercommunalité, commune).

Les communs de proximité, tels que nous les avons décrits, recherchent cet appui public. Ils sont demandeurs d’une protection légale. Ils sollicitent l’autorité locale pour un soutien financier ou l’accès à un bien matériel (local). Dans un tel cadre, on peut associer des financements participatifs et publics : une usine comme celle de Plaintel en Bretagne, fabriquant un bien commun – des masques de protection – aurait pu être arrachée à la prédation d’une multinationale et reprise en coopérative.

Privé, public, commun forment donc trois pôles situés sur des plans différents qui, sous différents dispositifs collaboratifs, sont complémentaires.

Pour certains, par contre, en exode par rapport à tous les systèmes, la réalisation d’un commun se fait en dehors des pouvoirs établis (communautés rurales « autarciques » ; communautés de revendication (ZAD) ; choix extrémiste des « survivalistes »).

La démocratie du commun…

Ce qui est « commun » doit avoir, en bonne logique, une gestion commune et ne pas être laissée à la « main invisible » du marché ou à l’exercice d’un pouvoir vertical. Le commun implique un autogouvernement, une démocratie « présentative » (et non pas représentative), une élaboration collective de règles d’usage. L’économiste Elinor Ostrom a exploré les voies de cette gouvernance des biens communs (voir Notice 2).

Ce nouveau type de gestion collaborative appelle à un élargissement à tout le système de propriété des entreprises et à toutes les institutions, pour faire entrer les usagers, les collectivités locales, les salariés, dans les Conseils d’Administration de toutes les sociétés, cotées ou non, et dans la gouvernance des services publics. Une évolution qui doit se poursuivre à l’échelon politique : démocratie participative à tous les étages – avec une difficulté croissante quand on passe de petits groupes à de grands ensembles et à des conglomérats comme les instances internationales – où le déficit démocratique est criant (UE, ONU, etc.).

Local du CRADE, Centre de recherche sur l’avenir des déplacements écologiques. Association concarnoise

… en réponse à la domination néolibérale

Le « commun », comme alternative, s’oppose à la gestion privée et se distingue du centralisme d’Etat. L’Etat-Providence s’est construit après la Grande dépression (New Deal de Roosevelt) puis après la libération du joug nazi (en France, le programme du Conseil national de la Résistance), comme un compromis accepté par les possédants face à la « menace » soviétique.

Le néolibéralisme qui domine le monde depuis les années 1980, avec le déclin puis la chute de l’Empire soviétique, tend maintenant à privatiser tous les acquis des services publics (santé, éducation, énergie, transport, parfois jusqu’à la sécurité publique). De même, la révolution numérique, qui permet l’émergence de communs immatériels, voit sa production de valeur captée par les GAFAM, avides de collecte des mégadonnées.

Même la solidarité est capturée par le privé, le plus souvent à travers des fondations. Des prédateurs philanthropes financent du commun, à partir de fonds qui échappent à l’impôt. Ces milliardaires « désintéressés » soulagent leur conscience en même temps que leur porte-monnaie. Sur le marché capitaliste, tout s’achète et se vend, y compris le prestige.

Communisme n’est pas un gros mot

En réaction à cette captation privée, le « commun » permet d’ébaucher une réflexion sur le dépassement du capitalisme comme règne de la propriété privée. Dans une direction opposée à celle du libéralisme, le « commun » permet aussi de réfléchir à un dépassement de l’Etat (rêve de Proudhon aussi bien que de Marx) – par une fédération des « communes » autogérées – ou du moins d’envisager une autre forme d’Etat.

Plan du Familistère de Guise en 1931. Coopérative créée par Godin sous l’inspiration de Fourier. Démarré en 1880, fermé en 1968.

Michael Hardt et Toni Negri, dans une veine postmarxiste, affirment : « le privé est au capitalisme, ce que le public est au socialisme et le commun au communisme » (Commonwealth, 2012, Essais Folio p390). En effet, le commun est, en quelque sorte, le nouveau nom pour un idéal qui n’a jamais disparu mais qui n’a pas grand-chose à voir avec les pays dits « communistes » où le bien collectif était en réalité arraisonné par la caste de l’Etat-Parti.

V. Les limites du commun

Ce serait pourtant un désastre que de faire disparaître tout propre.

Dans une coopérative ou une mutuelle, le commun déplace la signification de la propriété et du capital en les partageant sans les abolir (mais on trouve aussi des méga-coopératives qui font de l’agro-business, à l’encontre des biens communs, et des méga-mutuelles au lourd management). Il y a, dans le secteur privé, de remarquables indépendants, des TPE et PME à faible empreinte carbone et à visage humain. La propriété personnelle, fruit du travail, est légitime.

Il y a enfin un propre « éthique » – qui est notre personne avec ses talents, ses désirs et ses choix de vie. John Locke (1690), en bon précurseur de la société des propriétaires, inclut « ma vie, ma liberté, mes biens » dans le terme de « propriété ». On en retiendra ceci : je suis ma propre propriété, c’est-à-dire je suis un être capable de liberté et ce propre doit être inviolable.

Le commun s’articule donc à un non-commun, sinon il n’y aurait même plus de mise en commun possible. Il n’exclut pas les individualités, les différences, les parcours personnels, il s’en enrichit. Il ne doit pas être intrusif, mais respecter les intimités. Il ne doit pas être surplombant ou despotique. Il n’est pas déjà-donné ou tout-fait, mais il est une mouvante et multiple invention. Pastichant les écrivains de la décolonisation (de Césaire à Bachir Diagne) qui critiquent « l’universel » occidental, il faudrait dire : « pour un commun riche de tous les propres ».

Les aléas du commun

Le commun peut faire l’objet de conflits d’usage. Lorsqu’une communauté gère une ressource aquifère et s’en réserve l’usage, comment décider des accédants légitimes, comment accueillir de nouveaux arrivants dans le déjà établi ?

Le commun peut faire l’objet d’un abus individuel, d’un retour de la pulsion d’appropriation, d’où la nécessité de règles définies collectivement, d’un engagement librement ressenti et d’une confiance réciproque entre les participants.

Le commun pose la question de la contribution et de la rétribution de chacun. Comment partager la richesse produite ? Le fonctionnement est-il bénévole ou rétribué ? A chacun selon son travail ou à chacun selon ses besoins ? Et en contrepartie, « de chacun selon ses capacités » ?

La question d’un revenu universel d’existence destiné à satisfaire les besoins de base communs, se pose – et d’autant plus dans ce moment de pandémie. Il déconnecte revenu et travail, mais reconnait la participation de chacun à la vie sociale (même l’oisif joueur de belote produit du lien !) et protège sa capacité de faire des choix dans un monde commun.

Reste l’interrogation : que faire des pulsions anti-sociales, que faire des prédateurs et des violents ? Que faire des gangs, des mafias, des collectifs d’exploiteurs qui fabriquent du négatif ? Comment les retourner et les arrimer, malgré tout, au commun positif ?

Le sens du commun

Le commun, c’est un nouveau rapport social et une méthode de gestion des ressources. Il grignote le capitalisme sans avoir la prétention immédiate ni de l’abolir ni d’effacer par miracle les inégalités.

Comme construction collective, il épanouit l’imagination et l’intelligence collectives, sans que la part de chacun puisse clairement être identifiée ou en tout cas puisse être séparée de la coopération de tous (même l’artiste génial n’est rien sans la collaboration implicite de l’humanité).

C’est le lieu de nouvelles « formes de vie », disséminées, échappant dans la mesure du possible au contrôle centralisé. Elles donnent du sens à notre vie dans le fragment de monde qui nous entoure. Une éthique de la solidarité y est à l’œuvre, la protection des ressources s’y amorce, une voie d’émancipation s’ouvre.

S’y conjoignent deux dimensions : pragmatique-locale, au cas par cas, et idéologique-globale, comme projet d’une autre société, bousculant le pouvoir autoritaire, le dogme de la propriété privée et l’individualisme consumériste.

Notre monde clivé, dispersé en de multiples fragments, bardé de frontières, divisé par de multiples conflits, peut alors commencer à ressembler à un monde commun.

Notice 1. Karl Marx et Friedrich Engels. L’horizon communiste.

« A un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n’est que l’expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s’étaient mues jusqu’alors » (Marx, Préface de la Contribution à la critique de l’économie politique, 1859). Le caractère social de la production entre en contradiction avec la propriété privée des moyens de production et l’appropriation privée de la plus-value – alors éclatent des crises ; l’infrastructure technico-économique entre en contradiction avec la superstructure politico-idéologique – alors s’ouvre une période de révolutions.

« Entre la société capitaliste et la société communiste, se place la période de transformation révolutionnaire de celle-là en celle-ci. À quoi correspond une période de transition politique où l’État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat » (Marx, Critique du programme de Gotha, 1875). Selon le mot d’Engels, la « dictature du prolétariat », « c’était la Commune de Paris », telle que Marx l’avait décrite en 1871 – c’est-à-dire quelque chose qui est à l’opposé de ce qu’en fera la tragédie stalinienne.

« De chacun selon ses moyens, à chacun selon son travail », c’est la formule du socialisme, période de transition entre capitalisme et communisme.

« De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins », c’est la formule du communisme qui repose sur la disparition de la propriété privée, du salariat, de l’argent, de la division travail manuel / intellectuel, et réalise une production ajustée aux besoins réels. En conséquence, les classes sociales se sont éteintes en même temps que l’Etat, qui n’a plus lieu d’être : « La société, qui réorganisera la production sur la base d’une association libre et égalitaire des producteurs, reléguera toute la machine d’Etat là où sera dorénavant sa place : au musée des antiquités » car « le jour où il devient possible de parler de liberté, l’Etat cesse d’exister comme tel » (L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, 1884).

La condition présupposée est celle d’une transformation anthropologique radicale.

A la différence du marxisme, l’anarchisme propose d’aller droit au but (communisme) et d’évacuer la période de transition (socialisme) qui est, selon son jugement, une forme socio-politique oppressive et une impasse.

Marx analyse les sociétés « bourgeoises » de la première révolution industrielle, avant le changement climatique qui en découle. Il est pourtant un précurseur de l’«écologie sociale », avec l’idée d’un « métabolisme » homme / nature, le projet de dépassement de la contradiction ville / campagne et la dénonciation de l’agriculture productiviste (Le Capital).

VI. Notice Elinor Ostrom La gouvernance des biens communs : Pour une nouvelle approche des ressources naturelles (1990)

Elinor Ostrom (1933-2012) est la première femme à recevoir le prix Nobel d’économie pour son analyse de la gouvernance des biens communs, en 2009.

Elle a mené des études de terrain sur les politiques publiques en milieu urbain (organisation des services de police) et sur la gestion de ressources naturelles (nappes aquifères alimentant Los Angeles, infiltrées par l’eau de mer). Elle a pris en compte des centaines d’expériences de gestion publique ou collective de ressources, de la forêt au Népal aux systèmes d’irrigation en Espagne, à la pêche en Indonésie.

Elle s’attaque à la question du « dilemme social » expression de la « tragédie des biens communs ». L’exemple type est celui du surpâturage d’un bien commun. Lorsqu’il y a partage de l’usage d’une ressource limitée entre plusieurs personnes, on peut assister à la surexploitation désastreuse pour tous de la ressource, car chacun est mû par son intérêt individuel, cherche à maximiser son profit et à minimiser sa contribution, sachant que le renouvellement du bien est divisé entre tous. Ainsi « des stratégies rationnelles individuelles conduisent à des résultats irrationnels sur le plan collectif ». Spontanément, les groupes n’agissent pas toujours conformément aux intérêts du groupe et cela conduit parfois à des catastrophes (famine).

Classiquement, deux solutions à la « tragédie » se présentent : 1) la division du bien en lots de propriété, chaque bénéficiaire s’en réservant l’exclusivité ; 2) la régulation coercitive du bien par la puissance publique (municipalité, région, Etat).

Elinor Ostrom travaille à expliciter un troisième type de réponse qui ne repose ni sur la propriété privée ni sur le recours à une instance politique tierce : la gestion collective du bien par les personnes concernées elles-mêmes, ce qui en fait véritablement un « commun ». Elle relève que cette méthode fonctionne avec satisfaction dans un grand nombre de communautés qui pratiquent l’« autogouvernement » coopératif de leurs ressources, ont élaboré des règles de gestion et ceci, dans certains cas, depuis des siècles.

Elinor Ostrom théorise alors les principes du succès de l’auto-organisation avec l’objectif de « comprendre les capacités et les limites des collectivités autonomes pour la régulation des ressources. » Elle définit huit conditions nécessaires pour leur réussite. Trois de ces conditions sont : la participation des personnes concernées à la modification des règles, la graduation des sanctions en cas de non-respect des règles et l’existence d’instances locales de résolution des conflits.

Elle reprend et corrige la « théorie des choix rationnels », tout en conservant l’idée d’une motivation humaine par l’intérêt personnel. La rationalité humaine est toujours limitée, ne serait-ce que parce qu’on ne dispose jamais de toutes les informations utiles. De plus, des motivations non rationnelles entrent en ligne de compte : le besoin de reconnaissance, le souci de sa dignité, le sentiment de culpabilité, etc.

L’approche d’Elinor Ostrom est pluridisciplinaire. Elle considère que les situations concrètes sont multiples et comportent des solutions multiples, qu’elles doivent donc être examinées cas par cas. Elle est attentive à la complexité et s’intéresse aux cas où plusieurs autorités, hiérarchisées ou non, s’entrecroisent dans un contexte donné (« polycentrisme »). Finalement action commune et action publique ne doivent pas être antagoniques mais complémentaires.

S’agissant de l’écologie et du changement climatique, la prix Nobel valorise une approche multi-niveaux (mondial, national, local). Une vision seulement centrale de la gestion des ressources locales est contre-performante car elle est coupée des réalités de terrain et elle démotive les gens directement concernés. Dans ce cas, c’est la gestion au titre d’un « commun » qui est la plus efficiente.

La question de savoir jusqu’où l’autogouvernement peut être étendu est laissée de côté par Elinor Ostrom. Dans son œuvre, le système propriétariste dominant n’est pas contesté – on est dans le cadre d’une pensée réformiste – et la question des relations de domination reste un angle mort.

Iconographie. Photos personnelles, excepté: en tête, illustration pour Germinal de Zola (référence inconnue) – Ecovillage Hjortshøj – CRADE Concarneau – Familistère de Guise – désertification – lutte contre la déserticiation – Jules Adler, La grève du Creusot, musée de Pau

Tout à fait d’accord avec la critique (douce) des travaux d’Élinor Ostrom. Économiste, elle est plus courte dans l’analyse socio-politique de la gestion des communs. C’est ainsi que sa recherche laisse libre court à des interprétations néo-libérales qui ne retiennent que la nécessité d’un État en retrait de l’auto-organisation des parties-prenantes partageant un intérêt sur la gestion de la ressource rare. Pourtant, elle insiste bien sur la nécessité d’une régulation par une autorité tierce, non en amont mais au fil de l’eau du processus d’appropriation et de régulation.

À nous de nous saisir des questions laissées en suspens : régulation démocratie, propriété commune, arbitrages populaires, etc.